松岡映丘と源実朝 〜 近代日本画の中の実朝②

今回は、実朝の絵としては非常に有名な「右大臣実朝」を描いた松岡映丘について書きたいと思います。

安田靫彦が実朝の絵を5枚描いていたことは前回の記事でお伝えしましたが、映丘もまた、やはり少なくとも4枚は実朝絵を描いていたことが、今回の調査で判明しました。(金槐和歌集に関連する絵を含めるなら5枚)

とても有名な割にほとんど研究されている様子のない、知られざる映丘と実朝の関係を追っていきます。

1)松岡映丘の生涯と源実朝

●略歴

明治14年(1881年)、儒家で国学者でもある松岡操の末子・輝夫として兵庫県に生まれました。映丘は幼い時から武者絵に魅了され、狩野派の後土佐派に学び、大和絵の技法や有職故実を研究。東京美術学校を首席で卒業後、母校の教授となり、新興大和絵会、国画院を結成、画壇に大きな影響を与えました。

●実朝との関わり

映丘自身が実朝について述べた文章はほとんど見つけられませんでしたが、第三者からの言葉はあります。美術評論家の金井紫雲は、「歴史画家としての松岡映丘」の中で、このように述べています。

元来、映丘は、その興味を源平時代に置き、従つて歴史画としてはその時代の取材の作が多いので、「平家物語」や「承久記」のあたりには、余程興味を唆られたらしい。延いては実朝の生に同情を有ち、その金槐集の歌には魅せられてゐたので、実朝は比較的多く描いたやうである。歌仙風に衣冠束帯姿の実朝を描き、荒海の波の屏風をめぐらして「月みればころも手さむしさらしなやをばすて山の峰のあきかぜ」の一首を題した作などは、余程掬すべきものがあり、かうした作の継つたものが「右大臣質朝」となつて現はれたのである。

(「歴史画家としての松岡映丘」(『美術と趣味』7(4)(美術と趣味社,1942))より)

映丘は元々源平合戦〜承久の乱あたりの時代が好きで、また金槐和歌集を愛読していたとのことです。彼が実朝やその歌の、どこがどのように好だったか、またはいかなる経緯で好きになったかは定かではありません。当時は金槐和歌集は古典文学に興味ある人の間では人口に膾炙していたという背景はあるでしょうし、あるいはもしかしたら、「映丘」の名付け親でもある兄の井上通泰(1867〜1941)の影響もあったのかもしれません。通泰は歌人、国文学者として有名で、明治40年には御歌所寄人となっており、明治天皇御集(佐佐木信綱も加わる)の編纂にも携わりました(御所派の人々も実朝の歌を愛好していたことは、鶴岡八幡宮の実朝七百年祭が御所派の人々中心だったことからも窺い知れます)

2)松岡映丘の描いた源実朝の絵

●大正12年(1923年) 東京会展覧会5/28〜29 美術倶楽部「鎌倉右大臣」

『藝術』1(13)(大日本藝術協會,1923-05) 国立国会図書館デジタルコレクション

山や松、唐船、小舟が描かれている屏風を前にして座っている、冠をつけた(おそらく)黒い直衣姿の実朝。左には何か小さな卓のようなものが見えます。歌仙絵スタイルに屏風を加えたもので、左手に大きく見える唐船には実朝の宋船の試みの逸話を反映させているのかもしれません。小舟に海人が乗っているのが見えますが、「海人の小舟の綱手かなしも」をイメージしているのでしょうか。

●昭和4年以前に描かれたもの(『那須の篠原』・『磯のなみ(?)』)

昭和四年の『藝術』7(4) によると、京橋の旅館「春日館」の館主、故人大川千代松のために松岡映丘が描いた絵を各部屋に展示した展覧会が2/3に開かれました。その中で実朝をテーにした部屋があったそうです。

第二室八量、掛物は金槐集で有名なる「もののふのやなみつくろふこての上に、あられたばしる那須の篠原」の歌意を描いた尺五縱もので、中村鶴心堂の表装、中廻り茶地大内桐金欄 置物は鶴ヶ岡式箱に菊の蒔繪ある小手箱、床脇地袋棚に花籠に海棠の投入があつた。此部屋には別に壁の間に紙本白描の衣冠せる実朝の立ち姿、歌仙絵の形式を取り入れて描写せるもので、背景には磯の浪を描けるはこれは金槐集の「大海の磯もとどろによする浪われてくだけてさけて散るかも」の歌意を取扱ったものだろう。此幅の前に黒塗文台の金澤本萬葉集の複製拈葉本二冊が置かれて居る。

『藝術』7(4),大日本藝術協会(1929-02. 国立国会図書館デジタルコレクション)(太線強調は筆者による)

実朝の歌の歌意を描いた掛軸と実朝自身を描いた絵、鶴岡八幡宮式の菊の蒔絵がある小箱(国宝の籬菊螺鈿蒔絵硯箱のレプリカでしょうか)、金澤本万葉集の複製と、まさに実朝にゆかりのあるものばかり。旅館のあるじも実朝が好きだったのしょうが、すでに亡くなっていますので、しつらいは映丘が指示したのでしょう。

ここに書かれている2点の絵、「もののふの矢並つくろう〜」の歌意を描いた掛軸と、紙本白描の衣冠姿の実朝絵については、上記の記事に写真が添付されておらず実物がわかりませんが、ヒントになりそうなものはあります。

まず「もののふの〜」の絵は、題名が『那須の篠原』で馬上の武士を描いたものであることが、豊田豊『豊田豊美術評論全集』第1巻 (芸術清談)(古今堂,昭和16)で判明しています。その中で大川氏の春日館で開かれた、「映丘氏作画鑑賞会」で『那須の篠原』という尺五の馬上の武士の絵があったと語られているのです。そしてやはり『那須の篠原』という題名で馬上の武士が描かれている絵が、現在愛知県美術館に所蔵されていて、上記の春日館展示の絵はこちらであった可能性があります。

美術館のサイトには金槐和歌集との関連は書いていませんし制作年代不明とありますが、弓矢を装備した狩の装束の武士、霰のようなものがパラパラ降ってきている絵柄は、「もののふの〜」にぴったりです。ただ、昭和3年版が尺五であるのに対し愛知県美術館版はサイズが違うので、断定はできません。しかし中廻り茶地大内桐金欄という特徴は一致しているので、同じである可能性は高く、今後の研究が待たれます。

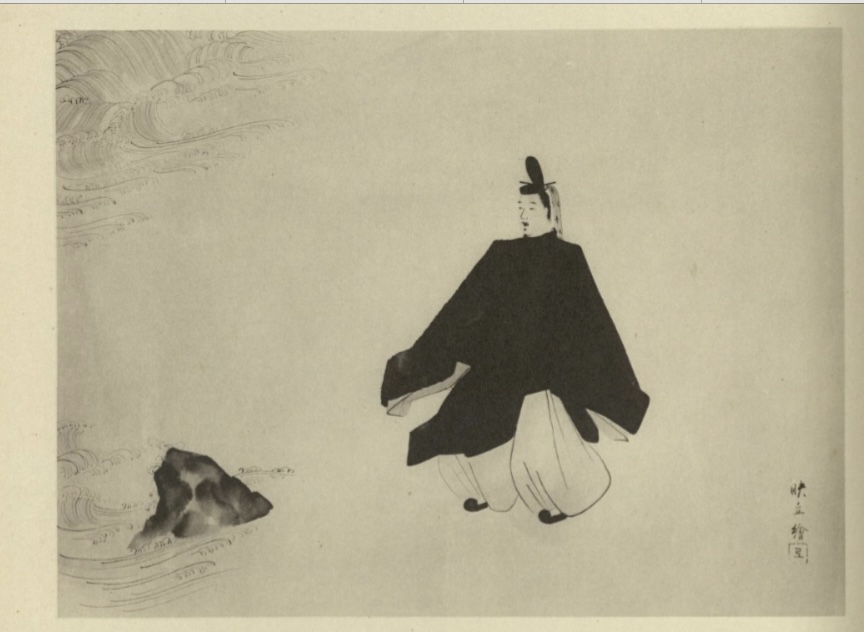

また実朝を描いた絵については、そのものズバリではありませんが、これに似ているのではないかと私が見当をつけているものがあります。昭和2年にかかれた「磯のなみ」です。

『松岡映丘画集』,(国画院,昭和16)国立国会図書館デジタルコレクション

理由としては、「衣冠せる実朝の立ち姿」「背景には磯の浪を描ける」というポイントの他に、その人物の顔が、後で述べる昭和五年の「鎌倉の右大臣」と酷似しているという点が挙げられます(下がり眉で口髭顎髭)。この人物を、ひとり大自然に向き合い、割れて砕けて裂けて散る波を見つめる実朝と見てもとても自然な絵です。これをもし実朝とすると、昭和五年「鎌倉の右大臣」へ至る道筋が見えてきます。

●昭和5年(1930年) 「鎌倉の右大臣」

『松岡映丘画集』(国画院,昭和16)国立国会図書館デジタルコレクション

波と岩が描かれた屏風を前にした黒い衣冠束帯姿の実朝。大正20年の「鎌倉右大臣」と、構図が酷似しています。装束は直衣から笏を持った正装の束帯に変わり、屏風の絵は波と岩のみになっており、唐船など色々描かれていた大正20年版とは変化しています。屏風の変化は、先にあげた「磯のなみ」を大正20年の鎌倉右大臣と合体させたと考えるとわかりやすいように思います。実朝の人生や歌を散りばめたのではなく、あえて「大海の 磯もとどろに〜」の歌を想起させる絵のみを配したことにより、より実朝の内面性にフォーカスされているように思えます。

ただ、右側に中村柴舟が書いた実朝の歌の賛がありますが、その歌は、「大海の〜」ではなくて、「月みれば 衣手さむし さらしなや 姨捨山の みねの秋風」となっています。なぜこの歌が選ばれたのかは分かりません。

●昭和7年(1932年)第13回帝展 11/23〜12/11「右大臣実朝」

さてこちらが、かの有名な実朝が拝賀式の際に牛車から降りようとしてる絵です。画稿も残っていますが、構図は同じです。

『松岡映丘画集』(国画院,昭和16.9) 国立国会図書館デジタルコレクション

これは今まで映丘が実朝絵で描いてきた、座っている、あるいは佇んでいる、スタティックな実朝と全く異なり、まさに牛車から降りようとしている瞬間を捉えているという特徴があります。昭和5年の実朝絵と同じ笏を持った束帯姿ですが、印象の違いに驚かされます。また雪の日、檳榔毛の牛車、束帯姿は、実朝が殺される承久元年一月二十七日右大臣拝賀式の日であることを暗示しており、今までの、特に時期の指定がない絵とは異なる具体性と緊張感もあります。一見静かな絵柄ながら、実朝が肉体的にも運命的にも動き出す瞬間を捉えた、ドラマ性の高い作品と言えるでしょう。また作品的にも今までよりかなり大型の大作であり、この大転換は一体何に起因するのか、大変興味深いものがあります。

実朝関係の世間での昭和7年近くの動向を見てみますと、まず昭和4年に佐佐木信綱が定家本の金槐和歌集を発見し、翌年その複製や校註を出版、新聞などでも話題になったというのがあります。昭和6年には武者小路実篤が戯曲『実朝の死』を発表、また少年少女向けに林勇『少年 右大臣源実朝』が出版され、昭和7年八月には実朝を描いた坪内逍遥の戯曲『名残の星月夜』が春陽堂文庫で文庫化されるなど、実朝関連はかなり活況を呈していた時期でした。こうした盛り上がりを受けて、元々興味があって描き続けていた実朝という題材を、大作で描いてみようと思うようになった可能性はあります。

次に構図を見てみましょう。私は絵巻や大和絵に詳しくないのですが、牛車から誰かが降りかけるという構図は、かなり珍しいものに感じます。映丘の作品でも、昭和三年の「蘆刈」で牛車から人が少し覗いてる図がある程度です。

私は個人的に、この構図のインスパイア元になったもののひとつとして、こちらの「故実叢書 輿車図考 附図」の「檳榔毛車」があるのではと考えています。

故実叢書編輯部 編『故実叢書』第5(吉川弘文館[ほか],昭和3)国立国会図書館デジタルコレクション

この絵では束帯姿の人物が、すでに降り立った姿で描かれていますが、車の描かれている角度といい色彩といい、右大臣実朝の檳榔毛車とかなり似ています。降り立った人物の時間を少し巻き戻せば、実朝の絵になるでしょう。

出展当時の評を見ますと、大いに注目を集めましたが、実朝について評者がどのような知識があるかでかなり感じ方が分かれているようです。おそらく吾妻鏡の実朝の記述に馴染みない人々からは、歴史画として何か典拠があるものでないとか、身を屈めて牛車から降りる姿が右大臣にしてはせせこましいという意見まででました。好意的な評でも、充分画意を汲み取れているものばかりではありませんでした。

「右大臣実朝」は、映丘氏として今までに見ない傑出したものである。電車の中でも、懐中にしのばせた金槐集をとり出して、愛読おかなかつた、その作者が実朝を描してくれたことは心うれしくおもふ。神護寺の隆信筆と云はるる頼朝像を参照したと思はるる顔面、衣冠束帯の、色彩まで殆んど同型のもので、頼朝像のやうに顎髭のないところが違ふだけであるが、歴史的像を描く場合は、さういふ事は当然ゆるさるべきである、この実朝は文学青年らしい匂もあり、廿八才の年格好でもあるが、加茂真淵が激賞した(中略)雄渾豪宕にして俊潁な歌人とは思へないが、情の実朝はでている。金槐集には雪の歌も少くないので、そのいづれの場面を描かれたものか、わからないが、あまり説明的に堕せず、ヒントを主感的に進めて行つた点は、画面的効果をはつきりさせたものである。

(『白日』第6年(12),白日荘,1932-12.山口林治「帝展の逸品考」より)

上の評は、傑出したものと褒めつつも、単に金槐和歌集の雪の日の情景のひとつだろうとしています(映丘が金槐和歌集の愛読者であったことも引き合いに出してる)。

こちらの評はしっかりと画題を捉えた評で、実朝の後れ毛さえも注目し、公氏に髪を一すじ与えた逸話も想起しています。

第三室における松岡映丘氏の『右大臣実朝』は、恐らく今年の帝展出品中の最大収穫の一つであらう。大和絵の本格的たると共に、此作の内容に蔵する悲壮な事実を物語る絵画として、何人も凝視を怠つてはならぬ。承久元年の正月実朝は右大臣となった拝賀の礼を、鎌倉八幡宮にて行はんとして、その朝侍臣に梳らせた時に戯れに抜け毛をかたみだと言つて渡した。さうして愈々邸を出る時に、例の梅花の歌を読んだ。其時公暁の為に討れる予感が実朝の頭脳には森々と襲って来ていたのである。映丘氏の此作は、実朝が今や車を降らうとしている処を描いたものだが、それを凝視すると、実朝の顔にはさうした悲壮な予感が現はれているばかりか、髪の毛にも一筋の後れ毛が見える。恐らく歴史画として是程に深い内容を蔵した作品は近来少いと言へるであらう。

(『藝術』10(13)(大日本藝術協會,1932-11)より)

映丘は吾妻鏡の実朝の死のあたりをよく読み込んでおり、いわば「わかっている」人に向けて描いたとも言えるでしょう。

また面白いのが、何人かは実朝の顔や姿を神護寺の頼朝像に依拠しているのではという指摘をしていることです。確かに似ているところもありますが、これまで映丘が描いてきた実朝像を見てきた目には、神護寺の絵と違う点も目につきます。神護寺の頼朝は、眉がキリリとあがり、ちょっときつめな感じですが、「右大臣実朝」の実朝はこれまでの映丘版実朝と同じく下がり眉で、穏やかな感じです。さらに今までの実朝の顔よりも写実性と個性がグッと出ており、評にもあるように微かな予感がよぎる繊細な表情を捉えています。

本作は時とともに評価は大変高くなっていき、やがて昭和の歴史画を代表するるものになります。

鎌倉三代将軍実朝を描いた歴史画で、昭和七年の帝展に出品され現代に於ける歴史画の大家としての貫録を示したもので七年度帝展日本画中すぐれたものの一つとして多くの推重を受けた。此作品は今後歴史像画を描かうとするものには好個の典範となるべきもので、鎌倉時代の服飾等も確な調査のもとに表現されてゐるから安心して此れを参考にすることが出来ると思ふ。

(アトリヱ社 編『日本画新技法講座』第4巻(アトリヱ社,昭和8-9)より)

翌年の帝展出品作「右大臣実期」は映丘生涯の大傑作であり、我国の歴史画としても画期的作品として後世の規範たるべき名品であった。それは実朝が鶴ヶ岡八幡宮の社前でまさに車を降りんとするところを描いた画である。右大臣の装束束帯、檳榔毛の車、霏々として雪は降りかかる。多感潁才の実朝が、やがて身に逼る暗い運命から何物か予感を受けたのか、受けなかったのか、一抹の陰影が上品な眉字の間を掠め去る其の瞬間を捉へたもので、単に歴史を描いたといふよりも遥かに深みある人間の運命が躍動している。

(村松梢風 著『本朝画人伝』巻5(中央公論社,昭和16-18)より)

このように歴史画の傑作として有名になったこの実朝の絵は、いきなりポンと描かれたのではなく、これまで見てきたように映丘がその10年近く前から実朝を描き続け、さまざまに試行錯誤を繰り返してきた集大成であったということが見えてきました。近代歴史画における多くの歌仙絵的な実朝絵と一線を画すこの絵は、映丘の実朝に対する深い理解と愛の結実だったように思えるのです。

<了>

ハムレットの世界に四十九日があったら〜男らしさの呪縛に縛られた青年ハムレット(彩の国さいたま芸術劇場『ハムレット』感想)

5/19(日)、彩の国さいたま芸術劇場で吉田鋼太郎演出・柿澤勇人主演『ハムレット』を観てきた。

作品としては、半円形に配した円柱を使ったシンプルな美術に、近代ぽいが特に時代が特定できないようなシンプルな衣装、有名な場面は削らない方針で、できるだけありのままのハムレットの脚本に触れて欲しいという制作側の意欲を感じた。

その結果、特に主演のハムレットは膨大なセリフを喋ることとなった。全体の演出として、早口で叫ぶような台詞回しが意図されていたようだが、ハムレット役の柿澤勇人氏の口跡は明瞭で無理やり早く話してるというふうがなく、緩急をつけつつ内心の感情を吐露しているようであった(俳優陣の中には、その早口の演出に馴染めない人たちも見受けられた)。そして脚本の持つ避けようのない主人公の感じの悪さ…自己中な、君さえいなけりゃみんなハッピーなままだったよねと思える性格が、演者の醸し出す、爽やかで気高く、時には可憐ですらある雰囲気で、うまく中和されていた。

だが一番感じたのが、ハムレットは偉大で雄々しい父王の幻影に非常に強く囚われてしまっており、それを打ち砕く母の再婚=父の否定 が降りかかってきて、おかしくなってしまった…ということである。脚本で読んでも彼の父親の過度の英雄視、その父を「捨てた」母親への嫌悪は、現代の視点で見るとちょっと異常なのだが、このプロダクションではその異様さ、不安定さが際立っていた。まあ確かに親の死後1ヶ月というのは自分の経験からしても、大人でもまだまだ心の整理はついてない時期であり、再婚が早すぎると憤るハムレットの気持ちもわからなくはない。せめてハムレットの世界に四十九日の慣習があって、2ヶ月近く経ってもう一回法要するとかの区切りをつけてからガートルードが再婚してれば、また違った展開になったのかもなあ…とも思った。だがキリスト教には四十九日はなく、彼は熱愛する父の「喪の作業」から明けきらないうちに母の再婚という情緒が掻き乱される事象に放り込まれ、暗い運命に自他ともに巻き込まれていく。

で、その父親への過度の執着は、最近で言うところの有害な男性性とも言うべきものにハムレットが囚われていることに起因しているように見えた。それは英雄視する父の復讐という「男らしい」行為への執着からもそうであるし、オフィーリアなどへの性的なからかいの言葉を連発する姿からも感じ取れる。柿澤ハムレットはしかし、その「男らしさ」は彼生来のものではないことを表現していたように思う。ハムレットが無理に自分を当てはめようとしている型は、彼の本質にそぐわないのだ。

そこに彼の苦しみの原因がある。

そのような、悪しき男性性という呪縛がもたらす悲劇という大変現代的な眼差しを含む解釈を感じた一方で、本プロダクションの演出からは、いくらか居心地の悪さも感じたのもまた確かである。演出の方針は上にも書いたように「できるだけありのままのハムレットの脚本」を打ち出すものであるが、ハムレットは何しろ400年も前の作品であり、現代の視点で見ればそれこそ悪しき男性性の肯定的な発露に見える部分も多い。それを無批判に、あるいは増幅する形で示す演出もあり、それが上記のハムレット像とクラッシュするのである。またそのほかにも演出のクセで、いくつか気になる点もあった。以下に詳しく書いてみる。

1.父を美化し崇拝する息子

第一幕第二場のハムレットは印象的である。彼はまっ白い衣装を着て集った人々の中で唯一喪服の黒い衣装を纏っているが(シェイクスピアの脚本中に黒い喪服でという指示がある)、舞台の端っこに突っ立ち、ずっとつらそうな表情である。クローディアスやガートルードの言葉に怒りを閃かせキッとなる時もあるが、そのほかは遠くを虚ろな眼差しで見つめる表情に悲しみが溢れ、この一座の中で唯一心から父を悼んでいるのが彼であるのが伝わってくる。

だが話が進むにつれ、父親を想うその気持ちが少々大きすぎないか…?というのも感じさせる。父の亡霊との対話シーンでは、父王はがっしりとハムレットを抱きしめ引きずりまわし、最後には唇にキスまでする。彫像のように立ってるとか、あるいは普通に向かい合って立って話すとかの演出が一般には多いのではと思うが、この激しくフィジカルな接触はまるで王子が父の恋人になったかのようだ。

亡霊はホレーショたちにも見えてるので一応実在(?)する設定だが、この辺りはどうもハムレットの願望が反映してるようにも見える。すなわち自分は偉大な父に重大な秘密を打ち明けられるーような信頼される存在であり、父が亡くなった後すぐに再婚してしまった母ガートルードなどよりも父の愛を受けるに相応しい…という。彼は父からの愛と承認をアイデンティティの核にしてるようなのだ。息子ではあるが、エディプスコンプレックスならぬエレクトラコンプレックス(※通常、娘が母を排除して父を独占しようとする心理として用いられる)といった感じである。

一方でその父王は、本当にハムレット王子が言うような傑出した偉大な存在だったのか、という点は少々疑わしい。そもそも脚本上でも、先王がそんなに皆から尊崇されている、クローディアスなど足元にも及ばない王だったら、王妃の早い再婚も多くの非難を浴びたであろうが、そういう形跡はない。今回の演出上でもそのような「ほんとに言うほど差があったのか」問題はなんとなく示唆されている。たとえばガートルードの部屋のシーンで、ハムレットは父王の素晴らしさを並べ立て、クローディアスがいかに劣っているかを主張する。しかしそこに掲げてある肖像画は、一人二役なので当然ながら同じ中の人をモデルした絵であり、髭の有無や白髪度合いくらいしか違わない。観客は、ハムレットの主張に疑問を感じるようになる。

「敵」のクローディアスへの憎しみも、同様に少々度が過ぎている。クローディアス自体が、この演出ではさほどものすごい陰謀家にも見えず、兄を殺した以外は割と小心翼翼たる感じに描かれてる。レアティーズに詰められてすぐワタワタしてひっくり返ってしまうし、ガートルードのことも普通の愛妻家のように愛してるし、どっちかというと成り行きで兄を殺して王についたけど、どんどん追い詰められていく、いわば三谷幸喜の推理劇に出てくる犯人のようでもある。クローディアスをハムレットが非難する言葉はそれに比べてかなり大仰に感じられる。どうもハムレットは憎むべき敵のクローディアスを過大評価し、偉大な父を殺した極悪人クローディアスへ復讐するという筋書きを描き、それに執着しているように見えるのだ。

2.雄々しさの規範に取り囲まれるハムレット

ではハムレットがなぜその筋書きにそこまで執着するのか。それは本プロダクションを見ていると、「男らしさ」への抑圧が常に強く働いているためではないかな…と感じられた。

彼は父親を褒めるのにしきりにヘラクレスの比喩を用いるし、獅子にも喩える。そして自分はそのようになれないともこぼす。彼は憧れの父王のように「男らしく」なれないのがコンプレックスのようなのだ。

彼は実際、多くの人が指摘してるように、なかなか復讐を実行しない。せっかく演劇で父王殺人を仄めかしてクローディアスを慌てさせたのに、それを全く活かせてない上に唯々諾々と厄介払いのイギリス行きに赴く(陰謀を察知して戻ってくるが)。またクローディアスが懺悔してたりして、自分が思い描く悪人ではないと知ると、殺すのを何だかんだ理由つけてやめてしまう。ハムレットは「男らしい」果断さに欠けてると言わざるを得ない。

それに比べて、しのごの言わず亡き父の遺命を継いで軍を指揮する勇ましいフォーティンブラスは、いわばハムレットがなりたかった彼自身だ。

フォーティンブラスは噂として人々の口の端によくのぼるし、ハムレットも憧れてるような雰囲気も出してる。また本プロダクションではレアティーズが、これまた「あるべき」ハムレットに近い存在に描かれている。彼はかなり颯爽とした、人々から褒められる「男らしい」若者として描かれており、存在感がある。レアティーズは、亡き父のためにカッとなると後先考えずたちまち復讐しようとするし、まさしくハムレットが「なるべき」若者のあり方だ。

ハムレットは国民に人気がありなかなか手出しできないということがクローディアスのセリフであるが、宮廷内での彼はそこまで絶対的な感じはしない。ハムレットは、父王はもとより、歳の近いフォーティンブラスやレアティーズといった、男らしさの規範に取り囲まれて、窮屈な思いをしていたのではないかと思わせられる。

3.女性たちへの軽蔑と憎しみ

彼の男性性への過度の憧れと対になるのが、女性への軽蔑と憎しみだ。その女性たちはさほど非難を受けるべきようにも見えないのに、ハムレットのそのようなミソジニックな内面の変化により、かなり迷惑を被っている。

ガートルードは再婚したばかりでクローディアスと仲良く寄り添ってるけど、息子のことは恋人とうまくいってるかとか色々気にかけてくれる普通のお母さん。高橋ガートルードは特に優しい母親感に溢れ、手合わせの時に息子の汗を拭いてあげる表情はいかにも我が子が可愛くてたまらない感じだ。そんな彼女なのに再婚にこだわり、情欲がなんたらとかしつこく言い募るハムレットは、控えめに言ってもかなりの変人だ。

しかし柿澤ハムレットは、かと言ってエディプスコンプレックスを拗らせてるようにも見えない。むしろ母親が性的な存在になってしまったこと、性的に他人のモノになってしまったこと自体に耐えられず混乱している人物に見える。最愛の父を亡くし、ある意味今まで知っていた母もなくしたという喪失感が、母親への攻撃に向かう。しかし言葉としては、そのように傷ついた自分自身としてというより、父親になりきって上から不貞を非難しているようだ。ここでも父親との一体化が見て取れる。

ハムレットのオフィーリアへのセクハラ発言も、その母親ショックの一環に見える。母親と同じ女性という属性であるだけで、かつて愛したオフィーリアは唾棄すべき存在になり下がってしまった。オフィーリアを自分がこれから起こす騒動から遠ざけたいという見方もあるだろうが、このプロダクションではあまりその風味は感じなかった。

4.しかしハムレットの本質は…

だが、それらの男性性への憧れ&女性蔑視と並行して描かれるのが、彼の芝居へののめり込みようや、友人たちとの交流である。セリフ上でも充分芝居好きがわかるのだが、今回のプロダクションの柿澤ハムレットは、その芝居好きをとても強調している。彼は昔馴染みの旅役者と再会するとき、両手両足でぴょんと飛びついて抱きついてる。彼らといる時は非常にイキイキして、一緒に芝居を考えたり演じたり見たりするのが楽しくてたまらないらしいのだ。またローゼンクランツたちと再会するととても嬉しそうだし、彼らを殺さねばならなかったことを語る時は涙ぐみ、かなりつらそうだ。彼はレアティーズと手合わせする時もとても楽しそうで、全体にハムレットは若者らしい楽しみに飢えていたんだろうな…という感じである。オフィーリアへの接し方も、初めの方の態度や、彼女の死後の取り乱しようを見ると、「普通に」愛していたのではと思わせる。

彼の本質は、演劇を愛し友人と遊んだり、彼女とデートしたりするのが大好きな「優しい」普通の青年なのだ。だが王子という立場、特に偉大な王の息子という立場で求められるものが大きすぎて、本質的な自分になかなかなれなかった。ハムレットはヴィッテンベルク大学に留学していて、おそらくその時の方が宮廷にいるより遥かに楽しく自分自身でいられたのではないか…と思わせる。宮廷にいる時も旅芝居の一座と過ごしたりする方が楽しかっただろうが、完全に心が解放されることはなかった。しかし彼は父の死で急に自由な大学暮らしから宮廷に呼び戻され、また四十九日ほどのクールダウン期間〜父に対する「喪の作業」や、押し迫る男らしさの規範への距離を置くための準備期間〜も与えられぬ間に父を否定するような出来事(母の再婚)が重なって、完全に参ってしまった。

ただ彼は、復讐を逡巡しているうちに、背負わされた/自分で背負ってしまった男性性の呪いから徐々に解放されていっているように見えた。最後の剣試合のところで、彼はやっと等身大の青年に戻れたようであったーしかしそれは、時既に遅しだったのである。

5.演出面での疑問点

そのように、ハムレットの苦悩が現代的な視点で描かれていたが、一方でいくつか気になる演出もあった。

・発声

全体に早口でがなりたてる指導がなされてるようであるが、聞き取りづらいところもあり、無理に全編そうすると必要はないんじゃないかな…と思った。もっと「静」の演技を大切にするというか。第一幕冒頭では 各人のこの早口演出への適応度合いの違いが気になってちょっと入り込みづらかった。

・叫び声

また女性陣はきゃーーーっと叫ばされてばかりいるが、叫びはせいぜい1〜2回でとどめるか全くなくていいと思った。

高橋ひとみのガートルードは、普通の母親らしい温かさもあるが、くどくど言う廷臣ボローニアスをピシリとしりぞけたり、異常な言動で自分に襲いかかる息子に毅然とした口調でたしなめたり、王妃としての威厳もある。そして息子の恋人の狂気や死に心を深く痛める優しさもある。その嘆きを無理矢理きゃーっという叫びで表現させる必要あったのだろうかと思う。

それは北香那のオフィーリアも同じくで、狂気の表現は彼女の普通の台詞回しや演技で充分伝わるものであり、時折挟まれる叫びはそれを中断してしまい興醒めであった。彼女はまたおそらくはバレエの素養があるのを活かして軽いアンシェヌマンみたいなのを踊るのだが、足の上げ方とかキレをある程度抑制しており、あまりバレエっぽくしていないのが良かった。

・花

最後に横たわるハムレットの周囲に花が落ちてくるのだが、かなりいただけなかった。

作中でオフィーリア絡みで使われるミモザの花束が次々と上から落ちてくる仕掛け、花束が重いために、ボトッ!ボタッ!!という音が響き渡り、興醒めもいいところであった。なぜ舞い散るようにしなかったのか。

・ガートルードへの過度に性的な振る舞い

ハムレットとガートルードの寝室のシーンで、ハムレットがガートルードを非難しながら胸を背後から鷲掴みするシーンがあり、気分が悪くなった。

シェイクスピア研究家の発言を見ると、どうもこのシーンを近親相姦的に演出するのは昨今の流行りだそうだが、このプロダクションではガートルードに対してそのような態度を取る必要性を感じなかったし、また不意に見せつけられる性加害は人によっては注意喚起ものだと思った。親から子への性加害は最近認識され初めてきたが、子供から親というのはまだなかなかだと思う。

以上である。

繰り返すが、主演の柿澤氏の繊細かつ情熱的な演技は素晴らしく、同氏は第32回読売演劇大賞男優賞ベスト5にハムレットとオデッサの演技で入ったが、むべなるかなである。今後、より練られた演出で再演されることを希望する。

<了>

『オペラ座の怪人』覚書〜作中の創作オペラの含む意味〜

先日4Kデジタルリマスター版『オペラ座の怪人』を観に行った(立川シネマシティ)。20年ぶりに大画面で観る本作、DVDでも繰り返し観てるにも関わらず、テレビ画面で観るのと全く違う迫力の画面と、壮大かつ繊細に響き渡る様々な音の洪水に改めて圧倒され、何度も涙腺が刺激された。

さてその感想に入る前に、少し『オペラ座の怪人』と自分との関係を語らせて頂きたいと思う。自分は1988年劇団四季での『オペラ座の怪人』初演年に中学生の時分観に行って大変衝撃を受け、今でいうところの「沼って」しまった。あの絢爛たる舞台、市村正親ファントムと野村玲子クリスティーヌの、緊張感と激情と哀しみに満ちた舞台は今も瞼に焼き付いている。

それ以来少ない貯金から観劇費を捻出して何回も観に行き、カセットは擦り切れるほど聴き込み、サラ・ブライトマン版のカセットも、アメリカ人の先生が帰省するついでにお願いして買ってきてもらったりした。そんなこんなで、ミュージカル版に馴染んでいた自分は2004年に映画化された時、嬉しさもあったが、ミュージカルの良さが失われてしまってるのではないか…と、かなり疑いの目を持って臨んだ。ところが蓋を開けてみると、映画版ならではの素晴らしさに打ちのめされてしまったー映画化で失われたものもあるが、それを補ってあまりあるものもまた感じた。

ここまでお読み頂くとわかると思うが、私にとって『オペラ座の怪人』は、ミュージカルにしろ映画にしろ、作品として冷静に分析しながら観る対象とではなく、激しい感情の渦に巻き込まれ陶酔しながら観るものだった。今回のリバイバルでもまさにそのような情緒の乱高下を感じながら観た。

その一方で、流石にミュージカル初見時から30年以上、映画初見時から20年も経つと、冷静に見られるところも出てきた。色々「ツッコミどころ」がある…というのはもちろんだし、現代的な視点では問題ある描写もあるというのが見えてきたが(たとえば中年男性が幼い少女をグルーミングしていくという筋立て自体が、当時よりもより気持ち悪く非難すべきことに見えるだろう)、その一方で作劇上の妙というか、無意識に受け止めていたサブテクスト的なラインもまた浮かび上ってくるのも感じた。

今回は、作中の創作オペラに絞って考察していきたいと思う。

◼️『ハンニバル』〜最強の残虐な敵の登場

『オペラ座の怪人』の過去パートは、架空のオペラ、『ハンニバル』で幕を開ける。これはミュージカルオリジナルの設定で映画でも踏襲されている。なぜハンニバルか、私は今まで全く考えてこなかったが、今回いくつかの意味を見出した。

まず、ハンニバルをローマ圧制からの解放者としてカルタゴ人が讃え迎え入れるシーンがあるが、これは支配人やラウルをオペラ座の人々が「歓迎」するのとシンクロする筋書きだ。歓迎と無関係なオペラを中断して彼らの就任と歓待シーンを入れるよりも、シームレスな印象になっている。

またクリスティーヌ含む奴隷娘の踊りが入っているが、鎖に繋がれた半裸の奴隷娘たちは、コーラスガールの地位の低さ、性的に眼差されやすい立場を象徴的に表している。支配人たちの好色な眼差しをマダム・ジリーはピシリと退けるが、残念ながら彼らが彼女らをモノのように扱い芸術的な意味を見出そうとしない態度は、最後までさして変わらない(映画ではアンドレの方がクリスティーヌにはやや同情的だが、プリマドンナの歌ではコーラスガールとパトロンができてる云々と述べる)。それだけに、クリスティーヌに対して歪んでいるとはいえ真摯な愛情を注ぎ、ミューズとして扱うファントムの純粋さが際立つのである。しかし一方でクリスティーヌはファントムにとらわれ鎖に繋がれている状態であるとも言え、それを暗示しているとも見える。様々なことが連想されるコスチュームだ。

(※『ザマの戦い』(コルネリス・コルト、1567年作) パブリック・ドメイン)

そして一番肝心なのは、ハンニバルは「勝者であり敗者」「残忍な強敵」という点で、ファントムのメタファーともいうべき存在ということだ。歴史上、ハンニバルは確かにたびたびローマに勝利し滅亡の危機にまで追い込むけれども、しかし最後にはローマに追われて自害。ローマ人からは最強の敵であり残忍な存在として記録され、ヨーロッパ世界ではそのような認識で広く知れ渡っている。それは、ひとたびクリスティーヌの尊敬を勝ち得、オペラ座を支配して翻弄し彼女をプリマドンナに押し上げることに成功するも、望んだような愛を遂に得ることはできず残忍な殺人を繰り返し、ついにオペラ座から追われるファントムと見事に重なる。最初にカルロッタがローマ兵の生首という、ちょっとギョッとする小道具を片手に勝利を祝う歌を歌って幕を開けるのも、カルタゴ人の残酷さを示すとともに、これから始まる物語がファントムによる残酷な殺人を含んでいることを示唆していると言えるだろう。

◼️『イル・ムート』〜正式な伴侶を騙す女

音楽的にもロココ調の舞台的にも、いかにもモーツァルトのオペラ風の『イル・ムート』は、寝取られ男(コキュ)を嘲笑うストーリーで、やはりミュージカルオリジナルだ。

伯爵夫人は、夫の伯爵に隠れて密かに若く美しい小性と恋愛している。イギリスに赴こうとする伯爵の方も、メイド(実は女装した小姓)にセクハラしてこちらを連れていきたいなんて言うので、全然いい夫ではないのであるが。その伯爵はおそらく妻の行状に疑いを持ってて物陰からのぞいていて、二人の不倫を目撃するが何も言えない(Il Mute もの言えない人)…といったストーリーが展開される。これらの女装した小姓、小姓と伯爵夫妻のあれこれ、などの要素はモーツァルトの『フィガロの結婚』からインスパイアされてると思われる。一見、オペラ座の怪人の筋書きと何の関係もなさそうだ。

(※『フィガロの結婚』第1幕:伯爵の登場でスザンナの椅子の背後に隠れるケルビーノ(19世紀、作者不詳の水彩画 )パブリックドメイン))

しかしここでのポイントは、ファントムがクリスティーヌ役にと考えていた伯爵夫人は、正式な夫であるが醜い伯爵を疎んじて、若く美しい男にのり替えようとする…という図式にある。

つまりこれは本来伴侶になるべきファントムを捨てて、若く美しいラウルを選ぶクリスティーヌという、ファントム視点の物語に重なるのである。もちろん本来伴侶になるべきというのはファントムの勝手な思い込みだが。

実際、カルロッタの降板で伯爵夫人役に抜擢されてクリスティーヌがその衣装を身につけかけた時、ブケー殺害事件が起きて、彼女は殺人も厭わないファントムに恐怖を感じ、彼から決定的に離れてラウルを選んでしまう。ファントム視点ではそのようなクリスティーヌは伯爵夫人なみの裏切り者で、オペラ座屋上で愛を告白しあっている二人を、物陰からただ黙って密かに眺めるしかない自分は、まさに伯爵自身だ。

ちなみにこれは舞台よりも映画版でくっきり表現される。舞台では表されない衣装を替えているシーンが映画版で示されることにより、クリスティーヌと伯爵夫人の同一性が強調される。

◼️『ドン・ファンの勝利』〜天使と悪魔、あるいはキリストと堕天使

こちらはこれまでの2作品と異なり、オペラの内容が本筋そのものになってくる。ファントムが、彼自身がクリスティーヌと共に歌うことを前提として書いたもので、彼の感情が強く表現されているからだ。しかし本筋を補強し予測させるサブテクストも入念に埋め込まれている。

まず音楽面だが、不協和音を使った前衛的なもので、観客はざわめいて不愉快そうな反応をしている。これは舞台では、映画版では省かれた練習シーンで、カルロッタたちが音楽に不平を言ってるところで表されている。この、音楽の先進性ゆえに理解されず一般人の反感をかう、ということや、不協和音を使った音楽自体は、ストラヴィンスキーの「春の祭典」思い起こさせるものだ。背景で踊られるバレエは流石にニジンスキー風ではないが、しかしやはり古典的なバレエの振付からは逸脱している。「春の祭典」は生贄の乙女の物語であり、クリスティーヌ演じるアミンタが「生贄の羊」と呼ばれることと呼応し、クリスティーヌが様々な意味で生贄になっていることを強調している。

他にもpassion play 受難劇というワードなど、その官能的雰囲気とは裏腹にキリスト教モチーフが出始め、観客を驚かせる(だから某字幕翻訳者もはじめ「情熱のプレイ」と訳してしまったのだろうが)。思えば最初から音楽の「天使」というキリスト教モチーフが中心要素として出てきてるのだから驚くこともないのだが、天使という言葉があまりにもポピュラーになりすぎてるので逆に意識されづらかったというのはあるだろう(ファントムは自らを音楽の天使と名乗ってクリスティーヌもそれを信じ、ラウルはクリスティーヌを「エンジェル」と呼ぶ)。生贄の羊sacrificed lamb は、コミュニティ共通の利益のために犠牲になる人という意味もあるが、人間の罪を贖うために犠牲になったキリスト自身も想起させる。最終的には、本当に天使…というかキリスト教的な自己犠牲と慈愛の精神を持っていたのはクリスティーヌであったことを踏まえれば、彼女のことを「生贄の羊」と表現するのはそのような意味も含めていいかもしれない(ルルー原作では、ラウルたちを救うためにファントムの伴侶となることを決めたクリスティーヌは「キリストの学び」を読んでいる)。

クリスティーヌがキリストと重ねられる一方で、ファントムの方は堕天使、悪魔と重ねられる。オペラ全体の筋書ははっきりとはわからないものも、断片的なセリフを見る限り、ドン・ファンが従者とつるんでアミンタという娘を騙して手に入れようとしているというもので、従者とドン・ファンの入れ替わり、身分の低い娘を誑かそうとする、などの要素が、モーツァルト『ドン・ジョバンニ』を想起せる。『ドン・ジョバンニ』では、ドン・ジョバンニ(ドン・ファン)が最終的に騎士団長の石像に連れられて地獄に堕ちてしまうのだが、ドン・ファンを演じていたファントムもクリスティーヌに舞台の上で素顔を晒されて、怒り狂いながら地下室という「地獄」に赴く(Down that path into darkness deep as hell)。ドン・ジョバンニの筋書きを知っている者は、このオペラのドン・ファン…すなわちファントムがそのように破滅するだろうこと、堕天使となって地獄に堕ちてしまうことを予期する。ちなみに地獄のイメージは映画版ではオペラ座が大火災になるところで舞台版より強調される。また騎士団長はドン・ファンに誘惑されそうになった娘アンナを守ろうとして死んだこと、死後も大きな影響を及ぼしたことを考えると、死んだ父に愛されその死後も影響を受け続けているクリスティーヌのことが連想されるし、騎士団長の石像をからかったドン・ファンと、クリスティーヌの亡き父への思慕を利用し墓地でもなりすましたたファントムに、共通する冒涜的な感じを嗅ぎ取ることもできるだろう。

(※『ドン・ジョバンニ』の「石の客」(アレクサンドル・エヴァリスト・フラゴナール) パブリック・ドメイン)

キリスト的な、また天使的な存在であるクリスティーヌと堕天使ファントムが、役柄上を飛び越えて魂レベルで響き合い、情熱的な愛を交わし合う様子は大変背徳的でセダクティブだ。舞台版と映画版で演出がかなり異なっているが、言うまでもなく映画版の方が生々しく愛し合う。

まず初めに、クリスティーヌを初めて地下室に連れてきた時に歌ったMusic of the nightの冒頭部分がリフレインされ、観客はこの『ドン・ファンの勝利』が、あの地下室の再現であり「やり直し」であることに気付かされる。ただそれに続く音楽は、あのゆったりとした調べではなく、ずっと肉感的で直接的だ。地下室との対比は映画ではより強調されており、燃える炎の表象で様々に彩られた舞台は、あの蝋燭で照らされた静かな世界よりも激しく心が燃え上がっていることを示す。舞台上ではすっぽりとマントを頭から被ったファントムは、死神のようでもありまた音楽の精霊のようでもあるが、映画ファントムは仮面をつけてるとはいえ鍛え上げられた肉体のラインをしっかり晒しており、より人間的であると共に雄々しさと危険な野生みがほとばしっている。クリスティーヌを後ろから抱きしめ体の線をなぞる仕草は地下室でもしていたが、今回はその時よりもずっと激しく、支配的であり、彼の様々な振る舞いはまさしく数多の女性を陥落させてきた色男ドン・ファンそのものだ。

だが変わったのはファントムだけではない。地下室ではファントムに完全に幻惑され、催眠術にかかったように彼に導かれ主導権を奪われていた彼女だが、『ドン・ファンの勝利』ではクリスティーヌは自覚的に同等に彼に相対する。歌も一方的にファントムに歌われていた地下室と違い、完全に半分づつをになっており、私たちがひとつになるまでいったいいつまで待てばいいのかと歌い上げる。彼の魔力と官能的な力に負けてうっとりと身を任せる瞬間もあるが、彼がオペラ座屋上でクリスティーヌとラウルが歌った愛の歌をリフレインして愛を懇願する時にははっきりと目覚め、仮面を剥がす。それは様々な意味を含んでいるが、彼が何者か知りたいという不安と好奇心がないまぜになった状態で仮面を剥がした地下室とは違って、彼女は「自立した女性」として意志を持って行動していること、天使のふりをした仮面を脱ぎ捨てて素顔で向き合ってほしいという彼女の願いが込められていることも感じさせる。彼女はかつての師匠を乗り越え、導かれる側が導く側になる。

映画では、舞台と違って、一旦別れた後もう一度クリスティーヌがファントムの元に戻ってきて、ファントムが無理やり婚約指輪にしようとした指輪をそっと彼の手のひらに握らせる。そして映画最後に、何十年後かのクリスティーヌの墓地には、ファントムがかつて彼女に贈り続けていた黒いリボンのついた薔薇にその指輪が添えられているのが見える。ファントムにとって、クリスティーヌの心の欠片のような指輪が生きる支えになっていたこと、彼女との思い出が救いになっていたことを感じさせるものだ。舞台版にはない、堕天使ファントムが天使に救済される物語の完結である。

<了>

安田靫彦と源実朝 〜 近代日本画の中の実朝①

近代日本画では歴史画と呼ばれる、日本の歴史に題材をとった作品群がありますが、源実朝もしばしば画題として取り上げられています。有名なのは松岡映丘の、右大臣拝賀式のために牛車から降りようとしている絵(「右大臣実朝」(昭和7年))でしょうが、他にも色々な画家が描いています。

中でも小林古径、前田青邨らと並ぶ大家として知られる安田靫彦(1884ー1978)は、何作も実朝を描き残しています。今回は彼の知られざる実朝の絵を見ていきましょう。

(1) 画題としての実朝への興味

大正4年(1915)に歌人佐佐木信綱が発表した『画題としての実朝』(『文と筆』所収)によると、安田がこの頃から実朝へ強い関心を持っていたことが伺われます。本作では美術蒐集家で三溪園を作った原三溪と、安田靫彦、佐佐木信綱が、鎌倉の海を前にして語らった様子が描かれていますが、そこで安田が実朝について話題を出し、それを受けて佐佐木信綱が様々なアイディアを出した…という記述があります。

「画家(註: 安田)はふと言ひ出した。此鎌倉の海に対して思ひ浮べられるのは実朝の生涯てある、もし実朝を画題に選ぶとしたらばどういふ所がふさはしからうか、と。それからは予は多くる人となった。」

(佐佐木信綱 著『文と筆』,(広文堂書店,大正4)より)

鎌倉の海といえば実朝を思い浮かべるとは、相当思い入れがありそうです。ちなみにこのエッセイはいくつか教科書や副読本に採用されており、かなり広く読まれたのではないかと思われます(『現代文鑑』(1924)『改訂女子新国文』(1926)『 新定国文読本』(1928、1932)(『実朝の片影』と改題)など)

安田は佐佐木信綱と親交があり、佐佐木信綱主催の和歌同人『心の花』にも寄稿しています(佐佐木信綱『ある老歌人の思ひ出 : 自伝と交友の面影』,(朝日新聞社,1953))。信綱は金槐和歌集を1890年に父弘綱と共に校訂しており、その後も金槐和歌集の校訂本を出すなど実朝の文献学的研究で重要な役割を果たしています。安田もその影響を受けていた可能性がありますし、またそもそも新派歌人の中で高い評価を得ていた実朝に元から深い関心を持っていたことも考えられます。

(2) 実朝を題材とした作品

安田は私が確認できただけでも、5作品を残しています。

出典: 大阪三越呉服店美術部 編『三越絵画展覧会集』大正7年 秋之巻(芸艸堂,大正7-10.)国立国会図書館デジタルコレクション

佐佐木信綱との談話のエッセイから三年後のこの作品が、私の知る限り最初の実朝絵になります。おおらかな筆致で、烏帽子姿で横顔を見せて佇む実朝を描いています。

●昭和8年(1933)、東京会新作画展(11/21〜23)「鎌倉右大臣」

写真は残念ながら見つかりませんでしたが、評は残されています。

「安田靫彦氏の「鎌倉右大臣」は白描歌仙風に取り扱った極めて雅品の高い作、流麗な猫線は言ふまでもないが讃歌の文字の麗はしさにも驚く」(『塔影』9(10),塔影社,1933-12)

●昭和14年(1939)、東京会展(5/15〜17)「鎌倉右大臣」

出典: 『藝術』17(15)(大日本藝術協會,1939-05)国立国会図書館デジタルコレクション

白い直衣姿で、黒い卓を前に座っている実朝。上に盃のようなものがあります。

『塔影』15(7月特別號)(7)(塔影社,1939-07)で「直衣の線猫の表現的な簡潔性、顔容のふくらみある氣品などは宴玲純な畫境をそのままに示すもの。技巧がどうのこうのとはいはせぬ品格の高さは靱彦氏の内的心意生活が如何に熟術人としての研れた境地にあるかを物語つてゐる」と評されています。

●昭和15年(1940)、神戸三越東都十大家展(4/17〜21)「鎌倉右大臣」

出典: 『塔影』16(6)(塔影社,1940-06)国立国会図書館デジタルコレクション

白い直衣姿の簡潔な作品です。前年も鎌倉右大臣のタイトルで描いており、連続して描いていることが注目されます。

ちなみにこの年1月から、吾妻鏡に着想を得た代表作『黄瀬川陣』(頼朝と義経対面)の構想に着手し、7月に義経側の左隻、翌年9月に頼朝側の右隻を完成させています。

●昭和21年「鎌倉右大臣」

出典: 『安田靫彦の書』(中央公論美術出版,1979.5)国立国会図書館デジタルコレクション

昭和15年神戸三越出展の作品と似た感じの実朝の絵に、金槐和歌集の歌「けさみれば やまもかすみて ひさかたの あまのはらより はるはきにけり」が添えてあります。

凛々しく気高い青年貴公子ぶりが、少ない色味と簡明な筆遣いでくっきりと描き出されています。

(3) まとめ

全体に白描歌仙風に衣装は簡潔に描き、顔をしっかり描くやり方で、微妙に変化を加えながら折々に実朝を描いており、強い関心が伺えます。

昭和21年の作品を見ますと、佐佐木信綱が『画題としての実朝』で書いているような「沈痛憂鬱」の人というよりも、しっかりとした意志を持った威厳ある若々しい為政者として描き出そうとしているようにも見えます。

衣装などの考証を大事にしていた安田は、当時読みやすい版が次々と出版されていた吾妻鏡(例: 大正15年には日本古典全集本、昭和7年には新訂増補国史体系など)を丁寧に読み込み、自分なりの実朝像を作り上げていったのではと思われます。

なお、安田の弟子たちも実朝を描いており、たとえばそのひとりである羽石光志も、土岐善麿『源実朝』 (青少年日本文学)』(至文堂、昭和19年) の挿絵や、木俣修『実朝物語』(同和春秋社、昭和33年)の挿絵などで実朝を描いています。昭和19年の『源実朝』の口絵は、昭和14年の安田の「鎌倉右大臣」の構図を思わせ、気品ある貴公子としての佇まいが印象的です。

歴史画の題材としては決してメジャーではない実朝ですが、安田靫彦や弟子たちには好まれ、美しい作品が生み出されていったのでした。

<了>

光る君へ 第15回まで レビュー

現在放映中の大河ドラマ『光る君へ』、視聴率は最近10%ほどながら、Xなどを見る限り視聴している人は平安時代好きを中心に好評なようです。考証の倉本一宏先生も、ドラマのような紫式部と道長の恋愛関係はあり得ません、でもドラマはドラマとしてお楽しみくださいと宣言した上で、積極的に平安時代の情報を発信しておられ、それも視聴者への大きなサポートになっていると感じます。他にも最近は各種研究家が大河に好意的に絡めて情報発信しており、平安時代という意外に一般的に馴染みのない時代の理解の助けになっていると思います。

かく言う私もそこそこの平安時代好きなもので、初回を観た時にこりゃ傑作だあ!!という手ごたえを感じ、嬉しくてたまりませんでした。初回に、まひろ(紫式部)の母が藤原道兼に殺されるというスーパー虚構をぶっ込まれたのは確かに度肝を抜かれましたが、それ以外の点では現代とは色々異なる文化や考え方をなんとか表現していこうとする意気込みも感じ、好印象。その後何回かはワクワクが抑えられない日々でした。

ところがしばらく視聴するうちに、あれ…?と思うポイントが増えていき、いつしか観るのがちょっとつらいレベルにすらなってしまいました。回によって多少違いはありますが、最初の数話のようにウキウキして観るぞ!という感じではなく…。じゃあ観なければいいという話ですが、でも全くつまらない訳ではなく、面白ポイントも色々あり、観続けないというのももったいないなあと。なにしろ平安時代、しかも源平合戦など末期でなく道長あたりの時代がドラマの舞台になることは滅多にないので、あっ、あの人物があの人物と喋ってる!とか、あのエピソードの実写が見られるとは!とか、それだけで嬉しくなってしまうのも確かです。

そこで自分なりに、どこが面白く、どこが引っかかるのか整理してみました。

1.面白い点

◼️当時の社会構造を描こうとしている

大河ドラマでは歴史上の有名人が主人公になる場合、下層階級を含めた経済社会の全体的な状況について描れないことがよくあります。あたかも社会の上層だけで社会が完結しているような感じで、彼らの飲み食いするもの、着るものはどのように調達されているのか、また勤め人にはどのように給与が支給されるのか…などに気を配って描写されることは少なかったと思います。

しかし本ドラマは、宮中に仕えた紫式部や最高権力者にのぼりつめる藤原道長が中心であるにも関わらず、そのあたりを意識的に描こうとする取り組みが強く感じられました。

たとえば平安中期には貨幣経済は衰退しており、給与は布や米などの支給、市では物々交換がなされていましたが、それが随所でさりげなく描かれています。また漢詩の会の後では、出席者の貴公子の肩に衣装がかけられていることで、平安時代に詳しい人ならピンとくる、衣装で支給された「かづけもの」が授けられたことが描写されます。

上層以外の世界の広がりということで言えば、従者の乙丸、百舌鳥彦、乳母のいとなど、まひろや道長に関わる平民の登場人物がいきいきと魅力的に描かれていることも特徴でしょう。なかんずく散楽のメンバーである直秀とまひろ・道長が深く関わっており、それが物語のキーポイントになっています。今後何らかの役割を果たしそうな、まひろから文字を習う民の子供なども登場し、なんとか、貴族層である主人公クラスの人々と庶民層を交わらせたいという意気込みを感じます。

◼️宮廷の権力構造を描こうとしている

詮子と円融天皇のやりとりで、早くから「国母」の概念を伝えたり、また入内すれば娘といえど父よりも立場が上になることを描いたりなど、現代人に馴染みがなく、感覚的にも理解しづらい権力関係をわかりやすく描こうとしてることに好感を持ちました。「国母」たる詮子の権力性を入念に描き、かつ詮子の権力への執着を、父や兄との対立と結びつけ、権力がなければ自分や息子が彼らから排斥され命も奪われかねないと危惧する母心に繋げた創作も興味深いです。これは国母になる彰子へ繋げていく重要な要素なのでしょう。詮子は特に兼家と対立的であったという史料は見当たりませんが、彰子は道長としばしば対立し彼のやり方に怒ったことが史料に残されています。それを遡って投影したのかもしれません。

また娘の入内→皇子を産む→その皇子が東宮へ→天皇に というラインが一族の繁栄につながること、また貴族間においては、血筋がよく裕福な姫の婿になることが重要であること、などが繰り返し述べられ、現代においてはかなり個人的なものになっている婚姻や男女の愛といったものが非常に政治的であることを印象付けています。

他にも、

・貴族の場合は正月に決定される除目で官職を得る。官職を得られないと1年間碌が得られず厳しい状態になる。

・正式ルート以外にも上級貴族に取り入ることで正式な官職以外で碌を得る可能性がある。

などの基礎情報も上手に伝えられていると思います。

◼️歴史上の有名な逸話や源氏物語・枕草子などのモチーフを散りばめていて、多少知ってる一般視聴者も楽しめる

世の中で意外に多そうな「ちょっとは平安時代を知ってる」層が、「あ、これ、知ってる知ってる!」と思える小ネタを色々仕込んでいるのも大きな特徴です。

「雀の子を犬君が逃がしつる」や、女三の宮と猫、雨夜の品定めなど、多少源氏物語に親しんでる人なら知っているような逸話の要素を各所に散りばめて、それらの人々に楽しめるようになっています。「源氏物語」を原文はもちろん現代語訳でも読み通した人は少ないでしょうが、漫画「あさきゆめみし」など様々なコンテンツで描かれたりしていますので、間接的になんとなく内容を知ってる、印象的なエピソードは知ってるという人は多いと思われます。また高校の古文で源氏物語に触れた人も多いでしょう。籠で飼われた雀や紐で繋がれた猫が逃げるのは、慣習によって押さえ付けられても溢れ出るまひろや倫子の生命力のメタファーとも見え、作劇的にも興味深かったです。

またもう少し踏み込んだ知識を持っている人たち、一般的な歴史好きへの「これ知ってる!」サービスにもこと欠きません。「奇行をする花山天皇」「一条天皇の高御座に生首」などのエピソード、また枕草子二十二段「生ひさきなく、まめやかに」で清少納言が世間一般の結婚の幸せを夢みる女性がバカみたいだといい宮仕えを称賛するシーン…などが描写され、あれが実写化された!という楽しみを与えています。ことに定子と清少納言の関係は枕草子から色々ピックアップして映像化されており、次回は有名な香炉峰の雪のシーンもありそうです。

◼️あまり知られていない話も踏まえ、全体的にイースターエッグ探しの楽しみを提供

上記のような「よく知られている・ある程度知られている」逸話以外にも、細かな史料・物語の要素が巧妙に散りばめられています。それゆえ平安時代に詳しい層にこそ、「よくぞこれを入れ込んでくれた」的なマニアックな満足感を提供するものとなっており、それが本ドラマが平安時代に詳しい層にも受けている要因かと思われます。

たとえば左大臣家が初めて現れる夜の土御門邸のシーンにも、様々な物語や史料の要素が詰まっています。穆子が雅信に、新しい装束が届いたのでお召しになりますか?と訊きますが、これはのちに穆子が婿の道長に、夏冬ごとに夜と昼の装束を一揃いづつ、終生贈り続けた逸話(栄花物語)を想起させる描写です。穆子が道長を気に入って、あんな青二才の道長など…と婿取を渋っていた雅信に強力にプッシュした栄花物語の逸話は有名ですね。ちなみに彼女は婿の道綱に対しても、娘が亡くなった後も同様の援助をしたとされています(道綱は倫子の妹の中の君を正室とするも出産で彼女は死亡。生まれた息子は道長の養子となり、道綱は道長の側近の源頼光の娘を正室に)

これは夫の装束の調達が北の方の大事な役割であることを示すと同時に、彼女のまめやかでしっかりした性格も示されてるのでしょう。夫の装束を北の方が用意する大切さは、まひろの母が為時の衣装を用意するシーンでも描かれます。

またそれに対し雅信が、今は倫子の琴を聴いていたい、と応えたのは、娘を溺愛しているさまと、『郢曲相承次第』(宇多源氏の歌謡相承系譜)で雅信が「音楽堪能、一代之名匠也」と言われるほど音楽の名手だったことを表してると思われます。

倫子が琴を弾いているのは、枕草子にも書かれている、当時の姫君の嗜みの一貫です。後に村上天皇の女御となる芳子に対して、父師尹が課していた教養が、書道と琴の練習、『古今集』の全巻を暗記することでした。これは定子がサロンで古今集の暗唱テストを課した際に話した逸話として枕草子に書かれています。古今集の暗唱については倫子のサロンで赤染衛門が先生としてされていましたね。

第14話でも、淡路守から献上された鯛を道隆一家が堪能するシーンがありますが、そこにもその種の仕込みがあります。道隆がやや唐突に、(このように献上するということは)下国の淡路から、より上国に任じて欲しいのだろうという話がなされますが、それは紫式部の父為時が長徳二年の除目で淡路守に任ぜられたが、三日後に道長が参内して俄かに上国の越前守に任命され直した件を踏まえている、あるいはそれを今後描く布石かと思われます。

また私は漢詩には詳しくないのですが、漢詩も積極的に描写されていて詳しい人がインターネット上で色々解説しており、そのあたりも「詳しい人向け」へのサービスのように見受けられます。漢詩を学ぶことが貴族男性の必須の教養であったこと、女性は漢詩の素養は求められていなかったことが描写され、その上で高階貴子・紫式部・清少納言(そしておそらくは定子)が漢詩に堪能であることの異質さが際立たせられています。

◼️「平安時代らしさ」を醸し出す人物たち

上記のこと以外にも、平安時代らしいと感じさせる人物たちの登場がまたドラマの「それらしさ」を増します。兼家・雅信・頼忠の個性豊かな重鎮貴族の演じぶりもドラマに雰囲気と重みを与えていましたが、他にも以下の人物たちがとりわけ時代を感じさせるものがありました。

<安倍晴明>

本ドラマの大きな魅力のひとつは、なんといっても安倍晴明の描かれ方でしょう。かなりフィクショナルにも関わらず説得力を持って描かれており、違和感がないどころか、実際の晴明の雰囲気を、ひょっとしたらいくばくかでも再現しているかも…と思わせるものがあります。

ドラマ晴明は史実よりもかなり若い年齢に見えますが(史実では花山天皇即位の永観2年(984年)時点で63歳)、中年のややくたびれた感じの人物造形で、今までエンタメで描かれてきた青年的な晴明に比べてその意味でも新鮮です。夜に天体観測をするために日中はやつれて不機嫌気味、権力者の後ろぐらい相談にも乗ればオフィシャルな相談にも乗る、何かの重要な物事の実行日を占って決める、など、超自然的な存在というよりも現実社会を生きる生身の人間としての晴明を描いていて、目が離せません。このドラマ第一話の初めに登場したのが、大勢の陰陽寮の役人(?)たちと天体観測をする晴明というのもなかなか象徴的です。

従者の須麻流も、セリフは少ないながら大きな存在感を持って晴明の傍に侍していて印象的です。眼差しや表情で時には視聴者の感情を代弁し、時には共犯的な感情を示し、他のエンタメでよく親友として描かれる源博雅とはまた違うバディ感を醸しだしています。また彼は、花山天皇退位の折の、牛車が通り過ぎたことを告げたという有名な式神の報告(大鏡)の役割も担っており、超自然的存在と見える「式神」が生身の人間に置き換えられてることも、上述の「人間・安倍晴明」の描写と合致します。

それではこのドラマの晴明は完全に世俗的かというと、そうでもありません。星を読んで予言したりするなどの神秘性も持ち合わせていますし、兼家が晴明の言葉を密かに怖がることも描写されており、現代人の視聴者が見ても「敵に回したらなんだか超自然的な怖いことが起きそう」という感じを受ける存在に。金を積まれれば動くこともあり、兼家らと丁々発止のレスバトルをする様子は、一歩間違えば宮廷を泳ぎ回るだけの単なる政治屋にも見えてしまいますが、そうではなく異世界と交信できる存在ともと思わせられ、そのバランスが絶妙です。平安時代という、呪術と宗教と合理性の糸が複雑に織りなす世界を体現する存在として、このドラマ随一でしょう。

もっとも、これまでのドラマの描写では晴明は天皇か右大臣家のためにしか働いていないような感じですが、古記録では兼家の属する九条流(藤原師輔の子孫)との関係よりも、むしろ実資の属する小野宮流と近しかったことが読み取れます。『小右記』では実資の元に晴明が頻繁に出入りして私的に奉仕し、妻の出産や子供が病気になった時の祓えなどを勤めていたことが記されています。花山天皇にも色々奉仕活動をしていますが、一条天皇期に入ると晴明は天皇や道長に大変重用されるようになり、彰子の入内の日を占ったり道長に期日の吉凶の件で助言したりしています。一条天皇期の様子を遡らせて兼家らとの関係に反映させているのかもしれません。

<藤原実資>

ロバート秋山氏がキャスティングされた時、どんな実資になるのか見当もつきませんでしたが、蓋を開けてみるとピッタリな感じで驚きました。ふくよかな体型で平安貴族の装束が似合い、絵巻物で描かれる貴公子はこういう感じだったのかなと思わせます(貴族は外をそれほど出歩かないのでもう少し色白だとは思いますが)。また有能ゆえに融通が効かなそうな頑固な雰囲気、時には正論を吐くも、上位者の前では内心閉口しつつ一応その場は合わせることもあり…などが、小右記などから伺える実資を彷彿とさせます。

もっとも他のキャストで女性に人気という設定の男性キャラクターがみな今風の痩せてヒョロリとした体型の人ばかりなので、ドラマ内で整合性取れてないな…とは思いますが、彼の存在が平安時代のリアルの風を吹き込んでるのは重要と感じます。

ドラマ内でもよく日記を執筆している姿が描写され、小右記の執筆が視覚化されているのも歴史好きには嬉しいサービスです。くどくど愚痴ると、聞かされるのにうんざりした奥方に日記に書けば?と言われるというのも面白い趣向です。

2.引っかかる点

さて2で述べたように、平安時代について少し知ってる層・深く知ってる層にもそれぞれ楽しめる史料や物語の引用の目配せを配し、また当時の社会を庶民も含めて全体として描こうとすることに大変好感を持ちました。上記のことはまた、現代社会と隔絶した当時の人々の行動原理や社会背景への理解を促し、登場人物の言動について納得性を高めるという効果にも繋がります。

ですがそういった工夫が随所にあるにも関わらず、物語単体で見るとおかしなところが目立つ、というのが、話の進行に従って気になりだしました。物語への没入感を妨げる「これって不自然じゃね?」「なんでこういう展開なのかよくわからない」という点が増えてきたのです。それは平安時代の知識に関することもあれば、人間一般の言動としてというのもあります。また「わかってる人がわかってればいい」的な説明不足も目立ってきました。

つまり言い方を悪くすると、知的スノビズムを刺激する情報を大いに提供するけれども、それに引き比べて物語のリアリティやわかりやすさに対する工夫への熱量は感じられない、ということです。

1)リアリティの欠如・不自然な描写

◼️顔を見せすぎな女性たち〜平安時代といえば女性は顔を見せないという「常識」に逆らう描写

平安時代にどんなに疎くても、「高貴な女性は顔を恋人や夫以外の異性に見せない、御簾で仕切ったり扇や何かの布で顔を隠す」という原則を知っている人は多いと思います。しかしまひろを初め、作中の貴族女性は驚くほど顔を見せまくりです。街中を、市女笠を従者に持たせるか、もしくは一人で軽くかづきを掲げて、顔をみせて歩き回るまひろ。男性陣の前に完全にあらわになった桟敷で打毬の見物をする姫君方…いくら映像映えのためとあっても、当時の慣習としてありえなくないか?という違和感が拭えない表現が多すぎです。

それを言うならお歯黒や平安的化粧は??などと言う人がいると思いますが、それらは「わかってるけどお約束としてやらないしそこまで求めない」、という認識を、大方の視聴者も制作者も持っていることであり、また実現可能性としても低いものであります。お歯黒や平安風の化粧をドラマで視聴者に違和感ない、美しいものとして実行するのはかなり難しいのではないでしょうか。『平清盛』でお歯黒やいわゆる麿メイクがなされたのは話題になりましたが、貴族階級の陰湿な感じを演出する目的のメイクが多いように見えました。美しく見せたい人物ならば、たとえ公卿や皇族といえど普通のメイクにされていたのです(例: 以仁王)。

それに比べて御簾で仕切るなどで顔を見せ合わないやり方は、映像表現としてそんなに難易度は高くありませんし、やらない意味がよくわかりません。そして、じゃあこの世界では女性が顔を見せるかどうかが重要なマターではない、全く問題にならないという価値観で統一されているのか、というと、そうでもないのがまた認識を混乱させます。一貫して男女間で御簾を全く使わない、市女笠もかぶらない、というなら、かえって整合性があるというものですが、場合によっては使うし、なんなら重要な小道具として登場することもあるのです。ききょうやさわは市女笠を被り虫垂れぎぬを下げていますし、初めて倫子を訪う道長が御簾を掲げて部屋に入るシーンは、御簾が二人の隔ての象徴的であるように描かれています。

御簾はこのドラマ世界では、女性と男性を遮るものというよりは、天皇とそれ以外の男性を隔てることを可視化するものとして主に機能しているようです。たとえば天皇が大臣たちと会う時は、必ず御簾で隔てられます。花山天皇が御簾越しに安倍晴明と話していて、晴明の言葉に思わず御簾から走り出てくるシーンがありますが、これは御簾という重要な身分の隔てもかなぐり捨てるくらい花山天皇が動揺したという演出でしょう。

◼️物語に都合のいい駒としての庶民

上記で社会構造を描こうとしており、庶民が生き生きと描かれていてキーパーソンである、ということを述べましたが、そうは言っても庶民は結構都合のいいように使われてるなという印象もあります。

たとえば直秀。散楽のメンバーであり、幼い頃から通って見ていたまひろに好意を持った男です。彼は神出鬼没に出現してまひろと三郎の情報をそれぞれに与えて間をとりもつことに尽力し、最後は右大臣家を揶揄した芝居を作ったかどでとらえられ、鳥野辺で仲間と共に処刑。視聴者の涙を誘いました。しかし彼の行動は、冷静に考えてみると不思議なことだらけです。

まず、自分が好きな女性が好きな別の男性とのとりもち役をかってでる男っているのだろうか?ということ。平安時代の文学にそのような人物が出てきたということは管見の限り知りません。

そして彼がなぜ、どのような点でまひろを好きになったのかもよくわかりません。彼は貴族階級への憎しみがあるわけで、貧しいといえどまひろは庶民ではなく、かなり隔絶した存在です。にも関わらず好きになり、あまつさえ右大臣家の子息へのあんまり将来性なさそうな恋を応援。なんだか少女漫画でたまにでてくる、主人公の女性の恋を応援してくれるかっこいい登場人物(自分もほのかに好きだけど身を引く)のようです。あんまり現実味がありません。

そして彼の死にまつわることも色々疑問があります。金を握らせて手荒なことをするなと道長レベルの上級貴族に命じられた結果が、流罪判決→でもやっぱり鳥野辺で処刑 になるののも不可思議な感じです。流罪は普通流刑先まで送り戻ってこないよう監視するという結構費用のかかる刑罰であり、一定の身分以上に適用されるものです。手荒なことはするなであれば、たとえば鞭打ち10回のところを半分にするとか、手の骨折るのを指を一本切るくらいにするとかにするというのが自然な解釈で、道長もまあそう考えたんかじゃないかなと見えますが、なぜ検非違使が流刑→やっぱり処刑 にしたのか謎です(道長への反感という意見もありましたが、上級貴族の命に反抗するのはかなり危険な気もします)

処刑するつもりのメンバーを鳥野辺に運ぶという意味もよく分からず。アクセスといい、河原で処刑が手っ取り早いのでは?河原といえば、まひろと道長が幼い頃から会ってた河原に全く死体がなく市民の憩いの場みたいな描写もかなり違和感ありましたが、河原は当時は死体を捨てる場所であり、デートスポットではなかったはずです(貴族が川遊びすることはありますが、そのような場所は庶民が出入りできないようなエリアでしたでしょう)。

そして誰しもツッコミたくなる、素手で墓掘りシーン。まひろと道長の穢れを気にしないほどの強い気持ちと二人の絆の演出のため、なのはわかります。しかし畑などの柔らかい土にちょっとした大きさのものを埋めるのだって素手では大変なのに、草ぼうぼうの普通の硬い地面に数人分の遺体が入る穴を二人で、しかも土仕事などしたことない貴族の若者が掘るのは、大変非現実的。そして手でまひろの着物についた土を払う道長という演出もありましたが、いやその土のついた手で払ってもあんまり意味なくね?と。ものすごく大量の土がついてるならまだしも、軽く汚れてる程度だったので、かえって土ついちゃうがな…とヒヤヒヤ。

それらの不自然な話は、物語の要請上生じたものであると考えるとわかりやすいです。

Start: まひろと道長の間に特別な絆を作りたい

&まひろと道長に庶民へのシンパシー感情持たせたい

→庶民の娯楽である散楽を2人して幼い頃から見てる設定で、なんかそこでつながり持たせよう

→まひろと道長がスムーズに付き合うには色々障壁があるので、お助けマンとして散楽メンバーの直秀を使おう

→まひろと道長が庶民のために頑張ろうと決意する契機にするため、直秀にショッキングな死を与えよう・それには道長が罪悪感を持たせるような理由を作ろう

→ビジュアル的にも二人の絆を強調するため、二人で直秀の墓を掘らせよう

などという段取りがあったように見えてしまうのです。直秀はそういう物語に都合のいい駒として使われた感があります。(なお、彼がいきなり打毬の会に誘われてちゃんとこなしてるのも不自然です。そういうのは、日常的に乗馬とプレーの訓練ができる有閑階級だからこそできることであって、散楽メンバーにはそのような経験が積めるとは思えません。彼はもしかしたら没落貴族なのかもですが、そのような匂わせもなく、また彼の貴族に立ち混じられることの違和感も表明されないです)

またまひろが仮名を教える庶民の少女の扱いも、かなり「都合いい」展開だなと思いました。

まひろの市での呼びかけで興味を持った少女は、わざわざまひろの家に行って文字を学びます。結構長く通ったらしく、上達して褒められています。しかしいつしか来なくなってしまい心配していたら、たまたま発見した家で家業の畑仕事を手伝っており、父親はまひろに対して余計なことをするな、貴族のお遊びに付き合うほど暇じゃないと怒ります。

私はまず、庶民であれくらいの子供はもう労働力としてあてにされているだろうから、呑気にまひろの家に通うのは難しいのでは思いました。しばらくして案の定親が怒るのですが、タイミング遅すぎだろうと。一回行ったら、どこでフラフラしていたんだと怒られて2回目はないのが普通だと思います。それを引き延ばしたのは、ある程度交流があって文字を習うことに成功した、とする方が、その少女の悲劇性(能力はあるのに家庭や社会環境で伸ばせない)を高めるためかと。全体にこのドラマでは、こうした方がドラマチックだと判断されて不自然なシチュエーションでも強行されるシーンが多く感じます。

2)用語や登場人物の説明不足によるわかりにくさ

◼️用語説明などが手薄でかなり不親切設計

平安時代ならではの用語や文化をちゃんと描こうとしているのは見どころではありますが、一方でその説明がかなり不足してるなあという印象も強く持っています。

たとえば「妾(しょう)」。

私が見落としてるかもですが、この言葉は蜻蛉日記の作者道綱の母が登場した時に、ナレーションで「しょう、つまり嫡妻以外の妻のひとり」と説明されたきりです。これを視聴者印象深く覚え続けられれるかどうか、結構難しいところだと思います。そもそも「妾」という漢字すら表示されないので、わかりにくい。それがしばらく経って、まひろが道長と関係を持った後、私を北の方ではなく「しょう」にするのかと問うシーンで出てきますが、そのような重要ワードはも字幕で出すなりする必要があると思います。

◼️婚姻形態についての説明不足・矛盾

先に挙げた「妾」とも関係しますが、婚姻形態についてかなり混乱させる描写が目立ちます。

婿取りに関しては、しきりに金と血筋の良い女のところに婿取られるのが良いという考え方が、ドラマのセリフで出てきます。確かにそれは当時のあり方にそぐわしい発言なのですが、その一方で、父親が失職し経済的に窮乏したという設定のまひろに「金持ちの婿が来てくれれば養ってもらえる」ということを父も為宣も信じてるのが、なんとも矛盾しています。

金回り・血筋・父親の権力 のいずれかがあれば、全部揃ってなくても婿側にメリットがあるので婿取りできる可能性はありますが、まひろは全てにおいて詰んでいます。金持ちな男が万一まひろに懸想することがあるとして、その場合は男が婿取られるのではなく、単に通うだけか、せいぜい「召人」(めしうど)としてその男の屋敷なりに住まわせるになるだけでしょう。そういう立場であればまひろも裕福な男に「養われる」可能性がありますが、婿取りという形態を望むのはなかなか無理があります。

またまひろが「北の方」にしてくれるのかと11話で道長に言うのも、上記の理由から不自然なことです。婿取り自体が厳しいのに加えて、上流貴族の子息と中流貴族の娘という身分差があるからです。まひろの前の世代は、高階貴子や藤原時姫、道綱母など出自は中流貴族でも上流貴族の妻になったり、場合によっては嫡妻になったりした例があります。道綱母は10世紀中頃に正式な結婚手続きを経て兼家の妻になり、しばらくは先に結婚していた同じ中流貴族の娘の時姫と、どちらが北の方ともつかぬ状態でした(結局時姫が嫡妻になりました)。その道綱母にしろ時姫にしろ、実家がかなり太いという条件があるのは見逃せません。

北の方〜はまひろは本気で言ってるのではないという意見もありましたが、正直色々型破りなまひろがそう思ってる確証もありません。それに婿取る、北の方になる、ことの難しさについ、私が上でしたような説明を何もしていないドラマで、そこまで視聴者に読み取ることを期待するのは大変不親切です。

3) 女性描写の違和感

◼️現代人まひろ

まあこれは過去の大河でもあったことですが、主人公まひろがなんとも現代風なところです。いったいどこでそのような考え方をインストールしたかよくわからない、現代人的な発想の言動をよくしているからです。かぐや姫の解釈で見せた、みかどなど何するものぞという発想、貴族が政をよくすることで平民を幸せにするという考え、平民に教育を施すことで自衛する力を与える…それらは正直、当時の価値観としてはなかなか出てこないものでした。

これらの考えは源氏物語にも紫式部日記にも、紫式部集にも出てきません。庶民に対する感慨のようなものは、源氏物語の「夕顔」で、裕福でない夕顔の邸に泊まった光源氏が、庶民の立てる物音を聴いて驚くシーンがありますが、それくらいです。

もしドラマ内で、彼女の考えに影響を与える人物なり考え方なりが提示されればまだしもですが、そんなこともありません。よく観ると、どうも漢文を通じて良い政について父が学び、まひろも聞き知ってるような口ぶりが出てきますが、具体例はありません。

ききょうが庶民を軽蔑する風を見せますが、こちらは枕草子にそのような記述があるのでまあそうだろうなと思いますが、ドラマでは現代人まひろの優しさ引き立てるために描写されてるような気がします。

◼️愚かな姫君たちと賢い姫君の対比…しかし漢詩の素養などは本人の意識の問題か?

まひろ(やききょう)と対比される形で、しばしば愚かな姫君が登場します。倫子サロンの姫たち、さわ…倫子は愚かではないけれど、漢文がわからないし文章読むも苦手という設定。ドラマ内の描写だけでは、そのような姫君たちの素養のなさ的なものが、もっぱら本人の資質のように見えます。つまり努力を嫌う怠け者で夢見がちの姫君(マジョリティ)対、しっかりした意識を持ち努力家のまひろやききょうという対比に見えてしまうのです。

しかし彼女たちの個人的資質ももちろんありますが、バックグラウンドも大きな要因としてあることを忘れてはなりません。ドラマ内で出てくる賢い女性、特に漢文にも通じた女性は、まひろ、ききょう、高階貴子、赤染衛門、道綱母(ドラマ内で漢文の素養は示されませんでしたが)、がいますが、いずれも父親が学者であるのです。今風にいうなら、彼女らはそのような特殊な文化資本があったために、充分学ぶ機会があったということでしょう。

また高階貴子の漢文の素養があるのは、世代的な「働く女性」としての側面もあります。彼女の世代までは、女性も宮中で重要な実務を担う女官になることが可能で、彼女はまさに内侍として円融天皇に仕え、漢才を愛でられ殿上の詩宴に招かれたりもしました。しかしその後は貴族の女性が出仕すること自体がはしたないことのように思われるようになり、紫式部も紫式部日記で宮仕することへの当惑などを綴っていますし、清少納言は逆にそれに抗う考え方を枕草子で述べています。当時は、女性は漢文などを学んで男性に伍して働くのではなく、良い婿を取ることを願って家にいることが良いのだ、という規範が浸透し始めている時期であるという社会的な背景説明なしに、なんだか勉強好きなまひろやききょうは他の女性よりしっかりしてるなあという印象をドラマでは作っています。いわゆる主人公アゲの一種のように感じます。

◼️「働く女性」も手放しでは礼賛されていない

では本ドラマで「愚かな姫君」ではない、漢文などを嗜む「働く女性」が無条件に礼賛されているかというと、そうでもありません。枕草子二十二段、実はそのまま描かれてるわけではなく、ききょうはやや疑問符のつく描かれ方がされています。宮中に出仕したい理由はききょうは今でいう自己実現のためであり、「子供を夫におっつけてしまおう」と言っており母としての勤めを放棄しているような、ややわがままな感じなのです。実際の二十二段は、確かに結婚に夢見て引きこもる女性を批判していますが、子供がどうとかは語っておらず、むしろ宮中出仕は妻として家を取り仕切るのに役立つという書き方で、別に自己実現のためではありません。

全体的に女性陣がどうもまひろの引き立て役であるのが多いのが気になります。

◼️シスターフッドへの懐疑的眼差し

ドラマでは様々な女性同士の関係が描かれますが、心からの絆というのは、定子と清少納言というビッグネーム以外はいまだ描かれていません。

・まひろと倫子

ちょっと場違いな、ワンランクもツーランクも上のお嬢さん方のつどう倫子サロンに出入りするようになったまひろに対して、色々気配りをしてくれる倫子。御堂関白記で描かれる、フットワーク軽く色々世話をする倫子の片鱗を感じさせる描写です。まひろも姉のように倫子を慕います。

しかし倫子が道長に恋したところから雲行きが怪しくなり。男性が絡むことで女の友情が壊れるというのもなんかなあ…という感じがしました。

倫子と紫式部については、寛弘5年9月9日、紫式部に「老いをぬぐい去る」という「菊の着せ綿」が倫子から贈られた件で、倫子と式部が対立し嫌味を言う仲だったとしてそこから広げたのかもしれませんが、わざわざ仲良しになってからと言う展開がなんとも意地悪な感じです。

・まひろとさわ

倫子とまひろの「男が絡むことで女の友情の危うさ」みたいなのは、まひろとさわでもリフレインされます。男性なしで終生生きていこう、気の合う女性たちで暮らしていけたら、という願望を女性が語る言葉を近年よく目にしますが、まひろとさわも、まさにそのような話をして盛り上がります。

ところが本作では、さわが恋した相手がまひろを好きで…という三角関係的展開になり、さわ激怒。好きな人が自分の親友を好きで傷ついたという筋立て自体、なんだか少女漫画味のある展開でその古めかしさも気になりますが、2回も続けてそのような構図を書いたことで、女の友情なんぞ男を挟めばすぐ壊れるシロモノなんだよ、という考え方が強く感じられ、かなり古臭く感じます。しかもそれを、昨今よくネットでも話題になる「老後は女同士でシェアハウスしたいね」的な話の次に置くことで、大変意地悪な目線を感じます。そんなこと言うなんて現実をわかってない、甘っちょろいよと言わんばかりで。

この後仲直りするのかもしれませんが、わざわざそんな展開挟まんでも…とは思いました。あとさわがあまりにもすぐにまひろの価値観に馴染みまくって仲良くなるのも結構インスタントやなぁという印象です(ある程度物理的には恵まれてそうな衣装で、父や義理の家族に疎まれてたとはいえ家事まではやってなさそうなのにあっさりまひろと家事してたり)

そもそもまひろには姉がいて大変仲がよかったし、友人たちに物語見せていたりするのを完全にいないことにされているのも非常に不思議というか、このドラマのテイストをよくあらわしてると思います。紫式部は判明していることが乏しく、描くべき関連人物がたくさんいすぎて省きたくなるような人物ではありません。にもかかわらず、そういう女性同士の友情関係をバッサリ切って、さわという架空の女性を、男を巡って仲違いするという話を作ってまで入れているだけというのは、脚本家のスタンスをよく表してると思います。今でいうシスターフッド的なものはあまり描きたくないし、描くにしても懐疑的なものを挟まざるを得ないという感じです。

4)その他作劇上の違和感

他にも細々とした気になるポイントがあります。以下列挙

・完全フィクションなことで連続してエモーショナルに盛り上げる作劇

まひろの母を道兼が殺害、それについて責任感感じたまひろ号泣、まひろと道長が若くして結ばれる、秀直処刑二人で泣きながら埋葬…と、かなり連続して物語の山場が完全フィクションであるのが気になりました。それらで登場人物が大泣きしたりするシーン見ても「まあ言うてもフィクションだしなあ」という気持ちが拭えず、醒めた気持ちに。確かに、たとえ史料に書かれてることでも完全再現は不可能ですし、大河なんて全てのシーンがフィクションなんだと言われればそうなのですが、それにしても史実や逸話類に全くかすりもしないことで盛り上がれ!とされても、かなりうまい作劇じゃないとのめり込めず。そしてそのような、フィクションであることを忘れさせるような作り込まれたうまい作劇や演出かと言われると、私としては、うーん…という感じでした。

・あとで逆のことをする人物になることをショッキングにするための「布石」があからさま

主に道長について、史料に描かれる道長とは逆の言動をさせており、のちに「あの道長が若い頃と正反対のことをするようになってしまった!」というショッキングな展開になることを仕込んでるように見えます。娘をたくさん入内させて栄華を誇ったにもかかわらず、入内は女性を幸せにしないと言ったり。

あまり知られてないことですが、道長は後年検非違使庁を牛耳って、文句が出ています。検非違使について真面目に考え取り組む道長像は、もしかしたら後年ひっくり返されるかもしれません。

・詮子についての脚色の強さ

詮子については、一般的な歴史好きには、道長を強力に後押しし一条天皇にプッシュした姉として知られています。なぜそこまで道長を推したのか、強い理由づけが必要と脚本家は感じたのか、かなり強めな脚色を行っており、そこが結構気になりました。

たとえば道長以外の兄弟とうまくいっていないことを何かと描写しており、第一回ですでに父と道長以外の兄を一緒にして自分を道具のように見ている、道長だけに心許せるというような描写をしています。まあそれは全くなかったとも言い切れないのでそういう演出なのだなあと思いましたが、道隆が詮子を邪魔者にしたとするに至っては、かなり厳しい解釈なのではないかと思いました。

詮子は一条天皇元服後、定子入内の翌年に病が悪化して出家しますが、道隆が詮子を天皇に発言力を行使できる立場を模索した道隆等の思惑で「女院」が創出されたという指摘があります。また詮子は道兼の粟田山荘に行啓しそこに道隆も臨席しており、仲の良さが伺えます。詮子は道長を強力に推したのは甥の伊周に比してであって、道長の他の兄弟と比してではないところに注意が必要です。

兄弟と仲が悪かった、定子に悪感情を持っていた…このような脚色はどこからきたのか考えていましたが、個人的にはWikipediaの詮子の記述がかなりそれらしく感じました。

Wikipediaでは兄一家を没落に追い込んだ、という表現がなされており、中関白家と詮子をかなり対立的に描いています。私が読んだ幾つかの本ではそこまで書いてるものはなかったので、Wikipediaが一体どこのソースを使ってそう書いたのか気になります。

・主人公サイドウォッシュされる道長と対比的に悪く描かれる中関白家

上にも書きましたが、御堂関白記から伺える道長よりもかなり清廉に(今の所)描かれる道長に対して、中関白家はどうも史料や逸話以上に悪く描かれる傾向にあります。

まひろアゲ描写といい、主人公サイドの人間は素晴らしく描かれ、ライバル的な立場の人間は下げて描かれるというのは、これ、男性主人公の大河でやったら非難轟轟だと思うのですが…なぜか光る君へではあんまり批判されません。

・あまり現実的でない家屋

また家屋の作り方撮り方も、もう少し工夫が欲しいなあというところも。たとえばまひろと道長の逢瀬はスケスケの廃屋ですが、そこに突っ立って会話する二人のシーンが多く、屋内で突っ立ってというのはなあと。もっともあれだけ屋根も壁もスカスカの空間なら、床には厚く土埃や枯葉などが積もってるでしょうから、座る気になれないだろうなとも。

スケスケ空間といえばまひろの家もかなり開放的です。あんな状態でしかも庭に川の水引いてるとなれば、湿気が相当ひどいはずなのに、剥き出しの巻物が積んであるのを見ると、紙が痛まないかひやひやします。川から庭に水を引くのを遣水といって当時の作庭にあったものですが、それにしてもなあと思いました。そりゃ為時の装束もカビるというもの。

以上です。色々気になる点はありますが、上にも書いたようになかなか王朝文化華やかなりし時がドラマ化されることもないですし、演者さんたちの熱演もありますので、見続けようと思います。

<了>

2/3『オデッサ』感想(ネタバレ・やや辛口)

2/3(土)森ノ宮ピロティホールで上演された『Odessa』(三谷幸喜脚本)を観に行った。客席は大盛況で、よく笑いも起こっていた。

私は最後列で観ていてオペラグラスも忘れてしまったため表情がほとんどわからなかったが、セリフまわしや演出で充分理解できたし笑えるところもたくさんあった。だが正直なところ、思ったほどはのれなかったな…という感想を一方で持った。

ちなみに自分は舞台版『笑の大学』(1996年初演)や『巌流島』(1996年)などの放映を観てから三谷脚本が好きになり、映画も『12人の優しい日本人』(1991年)『ラヂオの時間』(1997年)などを面白く見た人間で、一昨年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(2022年)も大変楽しく拝見したクチである。柿澤さん出演の『愛と哀しみのシャーロック・ホームズ』もテレビで拝見し、映像の使い方含めてよくできているなあと思った。なので逆に期待値高めにしすぎたかなという側面があるとも思うが、取り急ぎ感想を述べてみる。一番気になったのは「差別」の扱い方で、それ以外にも色々思うところがあった。

ネタバレ注意!!!!

<良かった点>

◼️役者さんたちの頑張り

英語・日本語標準語・鹿児島弁が飛び交う中で、皆さんとても頑張っておられたと思う。その厳しい条件下において自然なケミストリーがあったのは素晴らしい。とりわけ、2つの言葉が「ネイティブ」である宮澤さん、迫田さんに比べて、1つの言葉しか「ネイティブ」ではない柿澤さんの苦労はいかばかりか。そのような中で膨大なセリフ量で休憩なしハケることなしの1時間45分間、絶妙な掛け合いで魅せていてすごかった。

◼️古畑任三郎のような鮮やかな推理劇

この部分はほんと、往年の古畑任三郎を思わせる巧みな展開で、脚本家はやはりミステリーを描くのがとても好きで得意なのだなと思わされた。名探偵すじおくんがどんどんのめり込んで推理していく興奮ぶりもおもしろかわいく、一緒に興奮してしまった。柿澤さんはシャーロックの時といい、探偵役が似合う。そこ、普通は警察が気づかないかな?というところは、田舎の警察が連続殺人事件でてんやわんやであるというエクスキューズで納得。

もっとも迫田さんが連続殺人の犯人だろうというのは、自分はその話題が出てすぐ気がついてしまった。田舎の警察がてんやわんやの原因が、ある連続殺人、ということだけが提示されており、どうにもそこだけ目立ってしまっている。もう何個か事件や事故を混ぜた方がミスリードが効いたと思う。

でもヨーグルトの消費期限切れでハッとさせるのは見事だった。これは『ボヘミアの醜聞』の「火事だ!」のオマージュ、あるいはそこからヒントを得たものじゃないかと思う。全く同じにしてしまうと捻りがないし、そもそもファイア!でびっくりするのは英語ができなくても起きる反応だし、じゃあ現代人がドキッとして素に戻ってしまうのは…と考えた場合、食べ物の消費期限はうまいと思う。

<うーむだった点>

◼️ 「犬と中国人入るべからず」

一番問題に感じたのは「犬と中国人入るべからず」のシーン。これはこれは上海租界のパブリックガーデンに貼られたという逸話で有名なフレーズ

Dogs and Chinese Not Admitted

からヒントを得たのだと思う。(これ自体は史実ではないことが判明しているが、人口に膾炙している)

だがこの表現では中国、陶器を示すChinaという言葉は出てこない。英語で身を立てようというすじおがそのあたりを見誤ることは考えられず、不自然さを感じた。またいくら90年代でも、露骨に〜人お断りという言葉を掲げたらその〜人から抗議されてるだろう。中国人に間違えられないように日本語の歌を歌っていた、というのも、まずアメリカでアジア人差別するような人々が中国語と日本語を聞き分けられるとは思えないので全く効果があると思えず、警官側はそれを指摘するのが普通だと思う。

そしてこれは、植民地支配下での差別と切っても切れないフレーズであるのが問題だ。日本も西欧と同じく、いやそれ以上に苛烈な植民地支配をしたわけで、中国人を差別した側だった過去を考えれば無邪気に使えるフレーズではないはずである。

そしてプールでの中国人差別表現(と見えたもの)に抗議せず自分が日本人であれば大丈夫だろうとする振る舞いも、あまり褒められたものではない。先にも述べたことと関係するが、中国人排斥にはピンポイントで中国人ではなくアジア人全体への排斥が潜んでいることが多い。アジア人といえば中国人という認識は欧米でよく見るし、ニイハオと話しかけられたという経験をした人も多い。それに対して自分は中国人「なんぞに」間違えられたと怒ったり、自分は日本人だと返したり、では日本人なら素晴らしいと言われたと喜ぶなどのSNSでの投稿もよく見かける。内なる中国人差別心が炙り出されている光景だ。『オデッサ』では中国人差別に胸を痛めてるのでそのようなあからさまさはないが、どこか「世界から見るとアジアの中でも日本は違う扱いだろう」という、日本人によく見られる心性と近しいものを感じる。

ちなみに一般的に、欧米でのアジア人差別に対しては、日本以外のアジア人、中国や韓国の人は連帯して戦おうという姿勢を見せることが、日本人に比べて多い気がする。たとえば日本人女性をバカにしたCMを作ったドイツの企業に対していち早く抗議したのは韓国人男性だった。アジア人として連帯しなければ、強烈なアジア人蔑視に対抗できないと多くの人が気づいているためだろう。

この舞台の年代は90年代だが、近年は暴力的なアジア人へのヘイトクライムが多発しており、その意味でも「細かい差別はあるが、露骨でひどいアジア人差別はない、すぐそう思ってしまうのは考えすぎ」というメッセージを発するこのエピソードは適切ではないと思った。

◼️よく見聞きする差別の事例が羅列されるが…

「〜へ入るな」的な露骨な差別はないにしろ、名前を呼びやすい英語の名前に変えられる、アメリカで生まれ育ってもアジア系の見た目だと結局どこ出身?と執拗に訊かれる…などのアジア人に対するマイクロアグレッションが劇中で語られる。

しかしそれらは、残念ながら正直よく見聞きする話ではある。非白人が欧米圏で「本当の出身国はどこだ」「自分の国に帰ったら」と言われやすいのもよくあることだ。たとえばプエルトリコ系のオカシオ・コルテス議員が「国に帰れ」と罵倒されたと告発した事件も記憶に新しい。

だがそのようなアメリカにおける差別、は特に何かに繋がることなく、外国で差別を受けていて自分のルーツに自信を持てない日系人が日本人とのやり取りを通して日本への愛に目覚める、というストーリーのフックになっているだけである。

個人的には、上記のマイクロアグレッションは日本でも外国的ルーツの人、あるいは外国的な見た目の人が受けやすいものだと思うが、例えばそのようなことへ観客の思いを致させるような広がりはない。差別について受ける側にしろする側にしろ、自分ごととして考えるヒントとしての情報が質量共に弱いのだ。

三谷氏は常々、自分の作品について芸術性や政治性を求めない的なことを繰り返し語っていて、深くは求めないでくださいよというエクスキューズを発してる。ファンも少しそれっぽいスパイスがあれば充分で、それ以上のメッセージ性は野暮だという感じのことを言ってる人たちが多い気がする。だが否応なしに社会性、政治性を帯びるテーマを扱っているならば、もっと掘り下げて欲しいと思う観客が出てくるのは当たり前であると思う。

◼️外国で中途半端な生き方をしている日本人について

君は何も成し遂げていない、と犯人に言われて少しへこむすじお君だが、そのように何をしたいのか自分でも決めきれずとりあえず外国で働いてみるか、という若い日本人は、911以前にはよくいたと思う。今も結構いるのかもしれない。だがそのような若者の生き方を現代において批判するというのは、どういう意味があるのかよくわからない。

そもそも英語力を活かして働きたいが自分よりうまいやつはたくさんいるし先行きが見えない、というのは、4年もたてば否応なしに本人が一番わかるはずである。言われてハッとするというのがなんとも不自然な感じがした。

外国で10年以上中途半端な感じで働いている、ならまだ逆にその言葉に反応するリアリティがある。自分自身よくわかっていて、他人から言われることへの苛立ちだ。外国にはしばしば、語学力に自信満々でそこらの観光客や駐在的な日本人を見下しつつ、特に何者にもなれていない鬱屈を抱える、なんて日本人が結構いる。それは外国にいても日本にいても、その人自身の在り方の問題であってそのような描写をするなら問題提起にも意味はあると思うが、やり直しききそうな若者にああいう言い方をするのは、自分自身が中途半端であった恨みをぶつけたようにしか見えない(実際、なんであいつに言われなきゃならないんだ的なセリフがあるが)

◼️既視感のある笑いの取り方

本作では、お互いの言葉を全く知らない人間同士の間を取り持つ通訳が、片方の窮地を救うためにわざと間違った訳を伝える。いわば意図的な「誤訳」の連続があり、それがいつばれるかスリルを生むわけだが、実はこの「誤訳(間違った解釈)で危機を乗り越えようとするおかしみとスリル」というパターンは、脚本家が好むシチュエーションでもある。

『笑の大学』では、検閲官の指示をわざと「誤訳」して、コメディを書くなという圧力の危機を乗り越えようとした。お国のためにをお肉のためにと言い換えたり。観客はその思いつきの妙と、それが通るかどうかに手に汗握ったものだ。今回の、嘘の通訳はいつバレるか手に汗握るのに通じる。尋問する側が「誤訳」する方のペースにのまれて、自分の方が楽しんではしゃいでしまう…というのも『笑の大学』で見た光景だ。

『ザ・マジックアワー』(2008年)では、殺し屋の芝居を役者仲間としてると思い込んで、本物のマフィアの前で奇天烈な言動をする村田の行動を、備後が巧みに「誤訳」してマフィアに伝える。たとえば「カット」という言葉を映画用語ではなく村田の渾名であると「誤訳」したが、やはりそれがどこまで通じるのか手に汗握らせた。

なので、あ…この笑い、三谷作品でよく見たなあ…という既視感が常に付き纏った。私は買ってないのだが、パンフレットによると『笑の大学』を意識した作品だという。だから意識的に今までのパターンを踏襲した作劇なのだが、バージョンアップしたという感じを受けなかったのが残念だった。確かに蕎麦作りの真似にのめり込んではしゃいでしまうシーンは、日系という自分のアイデンティティを肯定するきっかけの一つであり物語の重要な要素だが、ちょっと無理がないか…とも思った。

◼️雨に濡れた犬

あと結構気になったのが「雨の日に捨てられた仔犬のような」を、けなげで庇護したい欲を駆り立てられる若い男性の表現として使ってることだ。

この表現は果たして英語ネイティブが使う表現なのだろうか?というのが疑問だった。雨に濡れた犬、という表現では英語圏ではまずにおいがイメージされると思う。独特のにおい、場合によってはくさい感じの。そこがと引っかかって入り込めなかった。

日本語で言うところの、「雨の日に捨てられた仔犬のような」感じを柿澤さんが時折醸し出すのは確かだと思うけど。

◼️下ネタが多い

アルマジロのおしっことか、犬のおしっこのポーズとか、痔の手術とか、シモ系で笑いを取るのが目立ってた。まあこれは気にならない人もいると思うけど、私は苦手だった。

たとえば床に這いつくばってることを正当化するために、苦し紛れに「コンタクトを落としたんです」とか言うとか、色々やりようがあったかと。メガネかけてるじゃない!と指摘されて更に慌てて…とか。

…以上である。とにかく役者さんたちはとても素敵でケミストリーがあったのは繰り返し述べたい。別の演劇でもこの座組で観たいものだと思った。

<了>

光る君へ 第二話感想 〜 親世代と子世代の葛藤

(『意匠図案の栞』6(秋田県内務部、明治36.)国立国会図書館デジタルコレクションより )

第二話も引き続き面白かったです!

平安時代のイントロダクションも引き続き行いつつ、登場人物のキャラ立てを行っていきそれを今後の展開に結びつけるという、隙のない作り。

そして今回のテーマは「未熟な子供世代と成熟した親世代の葛藤」だったかと思います。それがどう変化するのか楽しみ。

一方でどうかなあと思う点も色々。前回に引き続きの点もあれば、今回問題点が浮かび上がったものも。

以下に述べていきます。

1.平安時代イントロダクションの続き

◼️国母という概念の登場

再び愛を受けたい詮子をたしなめ斥けるための冷たい言葉「女としてではなく母として生きよ」の文脈でしたが、後に詮子はその国母としての力を強力に行使していき、それは彰子にも受け継がれます(『小右記』では「国母専朝」と非難まで)。おそらく一般視聴者には馴染みのない、しかし今後の展開の鍵を握る概念をここで出してきたのは上手いなと思いました。

では、そもそも国母が大きな権力を持つものだという概念は、当時成立していたのでしょうか?詮子以前にも国母として強力な力を持った存在として、たとえば村上天皇の生母の穏子がよく知られています。穏子もまた憲平親王(村上天皇)擁立に大きく関わるなど、皇統や朝廷の人事に深く関わっており、女院の先駆的存在ともみなされています。

「すでに九世紀の検討から高位に登る権能を保持した 皇太后等の地位にある国母が、天皇の政治を実質的に支えて」いたと服藤早苗氏は述べていますが(「産養と王権 : 誕生儀礼と皇位継承」埼玉学園大学紀要. 人間学部篇、2003)、それを踏まえると円融天皇の言葉はある意味励ましであったとも言えます。

もっともこの時点では中宮の遵子が皇子を産む可能性もあり、そうなるとどちらの皇子が天皇になるかは未知数で、詮子が国母になれるとは断言できないわけですが…

◼️入内すれば娘といえど親の目上の存在になる

詮子を雲の上の存在になったと言う時姫や、娘と対面しても詮子は畳の上で上座で兼家は臣下的に床に座っているシーンなどで、上記のことが表されていました。また詮子が兼家の意見を聞かず独自の判断を押し通すことも同様です。これは国母となった彰子が父親の言うなりではなく鋭く対立することもあったことの布石のようにも見えます。平安時代を知らなければ、入内しても娘は父親の支配下にあり主体的な判断をしなかったように思われるでしょう。ドラマでどこまで描かれるかわかりませんが、一般的には才気煥発な定子に比べておとなしめで深窓の姫君的なイメージを持たれている彰子が、国母として大きく成長していく姿をぜひとも描いてほしいものだと思います。

2.親世代と子世代の対比と葛藤

また今回は世界観の解説以外にも、まひろ・道兼・東宮などの子供世代の未熟さ、父や父的な人物との関係性の微妙さとそれゆえの悲しみが際立つ回でもありました。

まひろは母を殺された件について、生活の糧を得るために父が下手人を知りながらうやむやにしたことをいまだに恨み、真相究明を求めますが、為時からも、また擬似父的である宣孝からも強くたしなめられます。まひろはそのようなつらい現実から逃れ、自分ではない誰かになれる代筆業に心の慰めと自由さを見出します。しかしそれも父に止められてしまいます。

道兼は父からの承認を求めてずっと足掻いていましたが、やっと父と2人で遠乗りして親しく語らう時が来た…と思いきや、過去の罪を知っていたと暴露され、天皇に毒をもるという汚れ仕事を否応なしに押し付けられます。

まひろも道兼も、父との関係が思うようにいかず、父の思惑は自分の思惑と掛け離れたところにあります。まひろが、子を思う親の気持ち歌った歌を読んでもの思いにふける様子を写し出したのは、今回の親子というテーマを強く印象づけるためのものではないでしょうか。ちなみにまひろが読んでいた歌「人の親の心は闇にあらねども 子を思ふ道にまどひぬるかな」は、紫式部の曾祖父である藤原兼輔の歌で、源氏物語でもっとも引用されている歌だそうです。心は闇にあらねども | 小倉山荘(ブランドサイト) | 京都せんべい おかき専門店 長岡京 小倉山荘)

父との関係がギクシャクしているのは詮子もそうです。兼家は詮子と円融天皇の間の皇子を東三条に引き取って人質にするという恐ろしいことを言い出し詮子はギョッとしますが、我が子を守るために、自分の女のプライドの話にして父の提案を退けます(後に天皇の冷たい態度から父の言う通りに親子共に東三条邸に下がりますが)。また東宮は、実父冷泉天皇が亡くなっており、ドラマ内では為時に対して擬似父親のような親近感を持ってる様子が描かれますが、その為時は兼家のスパイとして送り込まれたために辛抱して仕えてるだけであり、本当の心はすれ違っています。どの親子、擬似親子も、うまくいっていません。この親子関係を子世代が超克していくことが、今後のテーマになっていくのでしょうか。

3.どうかなあと思った点

◼️いくらなんでも一人で出歩きすぎなまひろ

第一話では9歳くらいの幼い子供だったまひろですが、第二話では15歳になり妙齢のお姫様に。しかしそれにしては、あまりにも無防備にひとり歩きすぎかと。

いくら衣をかついでいても目立ちますし、さらわれたり衣服を奪われたりする可能性高すぎです。

代筆のアルバイトは男としてやってるのですから、いっそ男装して出かけるようにしたら…でもそうしたら三郎と再会するシーンがややこしくなるか。

また庶民に身をやつしてる設定らしく、市中を歩く時のかつぎが普段着てる袿よりランクが下っぽい麻の着物ですが、両方とも黄色で、色合い的にぱっと見あまり区別がつきません。そこははっきり色を分けるべきだったのではないでしょうか。

◼️東宮と円融天皇の関係の説明が不親切ー皇統の複雑さを説明しきれてない

多分、ドラマだけで特に知識のない人は、東宮って円融天皇の息子じゃないの??と疑問に思うと思います。詮子の子がなぜ唯一の円融天皇の子供なのか…?

そもそも円融天皇の先代の天皇は、円融の兄の冷泉天皇。そして東宮は冷泉天皇の息子で、かつ兼家の兄、伊尹の娘が産んだ皇子という立場。なかなか複雑です。兄から弟へという即位の順番、弟の後継に兄の子供が立てられ…などの、父子相続が確立していない時代の皇統の概念も、一般に理解しづらいと思います。

また先代冷泉天皇には兼家も娘(超子)を入内させており、東宮の異母弟にあたる皇子たち(後に三条天皇になる居貞親王を含む)を産んでいます。兼家は円融天皇の子供の外祖父でもありますが、冷泉天皇の皇子たちの外祖父でもあり、円融系ではなく冷泉系を支持する可能性もあった(倉本一宏『一条天皇』より)わけです。

そのあたりの入り組んだ関係をもう少し説明してくれるとわかりやすいなあと。

◼️唐突な「イエ」概念の登場

前回の、自分の手を下した道兼のまひろ母殺人事件は視聴者にとって大変衝撃的でしたが、第二回の兼家の説明で、いくら身分が高くても、というか高いからこそ許されない大事件であることが明かされました。

まひろ母殺人について、当時の「穢れ」概念を理解しない作劇だという批判が第一回で起きました。今回の兼家の解説(?)も、確かに当時の穢れ概念とは違う感じではあります。しかし「あってはならないことであり、揉み消しには相当の代償が必要」ということが、貴族は直接殺人に手を下さない「オキテ」があるのだという言葉でなされたことで、一応現代人にわかりやすく伝わったかと思います。

自分はむしろ、当時の穢れ概念が正確に描写されなかったことよりも、殺人事件にまつわる話として「家名を汚した」という、中世的なイエ概念を持ち出した言葉にびっくりしました。イエというと、現代人の我々は父から嫡男へと代々相続する中世以降の家を想像してしまいますが、当時はそのような概念が未成立でした。藤原北家、などの「家」という言葉はあるものの、内実はそのような中世以降の家と違っており、古代的なウジ概念で理解する必要があります。なので兼家は急に中世的な発言しだしたなあ…とびっくりしたわけです。

◼️ステレオタイプな「陰湿な陰口を言いかわす女性の集団」描写

女房たちが扇の下で、キサキの寵愛をめぐる下世話な噂話をする描写、少し引っかかりを覚えました。

いやまあそういうことする人も多かったでしょうが、あまりにも従来的なイメージ通りと言いますか。まひろなどとの対比をしたいのでしょうが、給湯室でキャピキャピくだらない噂話するOLのような描写と言いましょうか。紫式部日記でも確かに先輩女房たちに陰口を叩かれて大変ショックを受ける描写がありますが、そのようなことは女房ばかりではなかったはずです。たとえば天皇のキサキへの寵愛をめぐる陰口といえば、『大鏡』で藤原公任が、東三条殿の前を通る時に、立后されていない詮子をさして「この女御は、いつか后にはたちにたまふらむ」と揶揄したと伝えられますし、『宇治拾遺物語』では村上天皇の御代に、重明親王の子息の外見や振る舞いが変わっていたので、「青常の君」と公達が仇名をつけて嘲笑っていたことが伝えられています。

宮中の陰口描写では、公達の振る舞いは描写せず女の集団は陰湿な陰口が好きというステレオタイプの描写のみをするのは、いささか古いドラマの描写のように感じました。

**********

第一話第二話とテンポよく話が進み、これからも期待できそうな感じです。今後も楽しみに観ていこうと思います。

参考文献

呉座勇一『日本中世への招待』(朝日新聞出版)、2020年)

小林保治、増古和子『新編 日本古典文学全集50・宇治拾遺物語』(小学館、1996年)

<了>